この日何の日?

大貫妙子のアルバム「note 」発売日(緑の風 収録)

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

2020年のコラム

マーク・アーモンドは人たらし?ビルボード東京でのライブ観戦記

歌手活動40周年、薬師丸ひろ子の “これまで、現在、そしてこれから”

世代をつなぐキラーチューン、いま「オドレル J-POP」が熱い!

bayfm「9の音粋」真剣邦楽選曲SHOWでラジオの “粋” を楽しもう!

緊急企画!新橋の音楽BAR「Re:minder stand RADIO」復活へのご支援を!

クイーン+アダム・ランバートからのメッセージ “君こそがチャンピオン”

もっとみる≫

連載【佐橋佳幸の40曲】vol.37

緑の風 / 大貫妙子

作詞:大貫妙子

作曲:大貫妙子

編曲:山弦

山弦はファーストアルバム『JOY RIDE』をリリースする前、1998年にボーカリスト平松八千代を加えた3人組ユニット “SOY” として先行デビューを飾っている。

平松は、バンド “LAMPA” にボーカリストとして在籍中、伝説のテレビ番組『三宅裕司のいかすバンド天国』(TBS系)に出場。1990年にチャンピオン(21代目イカ天キング)となり、翌1991年にアルバム『水の上のPEDESTRIAN』でメジャーデビューを果たした。が、やがてバンドは解散。1998年頃はソロアーティストとしての将来を模索している最中だった。

そんな時、平松が所属していた音楽事務所、アロハ・プロダクションの社長が、山弦と平松とのユニット構想を思いついた。時代に逆行するかのようなアコースティック・ギターインストでのデビューを虎視眈々と狙っていた山弦だが、もともと山弦のふたり、小倉博和と佐橋佳幸といえば、数えきれないほどのアーティストたちの伴奏を務めてきた日本一の伴奏上手コンビ。1990年代J-POP黄金時代の中でも、いわばミリオンセラー請負人として頼りにされていた存在であることは本連載でもたびたび書いてきた。

そんな山弦なのだから、インストだけでなく、その伴奏上手ぶりを生かした歌ものユニットをやってみてもいいのではないか…。ということで、前回説明した通りいわば山弦のスピンオフ企画としてSOYの活動がスタート。グループ名はメンバーそれぞれの頭文字、佐橋(S)+ 小倉(O)+ 八千代(Y)をCSN(クロスビー、スティルス & ナッシュ)的に並べたものだった。

「1枚目の『S・O・Y』はロサンゼルスに行って、ものすごいセッションマンたち(ニール・ラーセン、ビル・ペイン、ジム・ケルトナー、カルロス・ヴェガ、ジミー・ジョンソン、グレッグ・リースら)をゲストにお迎えして作って。2枚目の『S・O・Y 2』になると、今度は日本での山弦周辺の仲間たち(鎌田清、有賀啓雄、柴田俊文、斉藤有太ら)とがっつりタッグを組んで作った。ここで、なんとなく “チーム山弦” みたいなものが形成されていくんです。だから、遅れてデビューすることになった山弦も、ライブのメンバーはSOYとほぼ一緒なんですよ。全体のアレンジ的なことが得意なのは僕のほうで、ギターのアンサンブルをまとめるのは、どちらかというとオグちゃん… という役割分担もSOYのアルバムを作る過程で完成していった感じだったし」

「ただ、そうやってバンド形式でのライブもやってたんだけど、SOYのいいところは3人だけでもできちゃうところでね。3人だけでアンサンブルの土台はできているから、バンドを連れて行けないイベントなんかは3人で出かけていって演奏した。その身軽さがすごくよかったんだよね。つまり、バンドがなくても弾き語りで成立しているシンガーソングライター状態を3人、あるいは2人で実現するという(笑)」

「そこがまさに僕らの狙いだったの。世の中はガチガチの打ち込み時代に突入しつつあってさ。いよいよ人力なんかよりもコンピュータが頼りにされる時代になってきていた。でも、そこまでガチガチに完全武装しなくても、楽曲自体が成立していればどんなカタチでもできるよっていう、ね。当時の世の中の流れを考えると、SOYはそうとう逆行していたわけだけど。うん、だから、そのコンセプトは山弦にもそのまま引き継がれたんですよね」

短い活動期間にたった2作の名盤を残しただけで、残念ながらSOYは解散してしまった。けれど、この “歌う山弦” シリーズには続きがあった。

「そんなこんなでやっているうちに、ミュージシャンの間でも山弦は人気者になっていくわけですが(笑)。なかでも大貫妙子さんがね、とにかく山弦が大好きなんだっていつも言ってくれていたの。もともとオグちゃんはずっと大貫さんのライブのサポートをしていたし、レコードのほうは小林武史さんがプロデュースしていたからレコーディングセッションにもけっこう参加していて。で、僕も、達郎さんの『Sings SUGAR BABE』コンサートでゲスト出演した大貫さんと初共演して以来、ちょこちょこお仕事の機会はあったんです」

今さら説明の必要はないだろうが、大貫妙子といえば山下達郎とともに伝説のポップグループ、シュガー・ベイブのフロントを張っていた中心メンバーのひとり。当然、佐橋にとっては憧れの大先輩のひとりだった。1970年代半ば、中学生だったサハシ少年はシュガー・ベイブの店頭無料ライブを見るために渋谷ヤマハ店までチャリンコを飛ばして行ったくらいなのだから。

「大貫さんって僕にとって、最初はまずシュガー・ベイブの大貫妙子さんだったし。その後も、ソロアルバムで言うと、いわゆる “フランス3部作” より前、クラウンレコードに在籍していた初期の2作(1976年の『Grey Skies』と1977年の『SUNSHOWER』)をよく聴いていたな。僕はなぜか大貫さんの初期のアルバムのほうが、シュガー・ベイブよりもシュガー・ベイブの匂いがするような気がしていた。それはスタイルというよりも、僕がシュガー・ベイブから感じ取っていた匂いというのが、初期の大貫さんのソロアルバムにあるような雰囲気だったってことなのかもしれない」

それだけに、山弦の大ファンだと常々公言してくれていた大貫からのラブコールは、佐橋にとってこの上なく光栄なことではあった。

「大貫さんからは、山弦と一緒に何かできたら… というお話があったりもして。その時も、もちろんすごくうれしかったんです。ただ、山弦としては、SOYの後だから “歌もの山弦” シリーズはすでにいったん終了していた気分ではあったんです。それで、今すぐ3人で何かやるのはちょっと無理かなと思ってた。でも、それでも大貫さんは本当に山弦をずっと好きでいてくれてね。ある時 “山弦が好きすぎて、私、勝手に歌詞つけちゃったの” って、大貫さんが歌詞を持ってきたの。このエピソード、あまりにもできすぎた話だから信じていない人もいるみたいだけど。本当にそうだったの。実話なの」

あの大貫妙子が、山弦のファーストアルバム『JOY RIDE』の収録曲「祇園の恋(GION)」に勝手に歌詞をつけてきたのだ。その詞を見せられた山弦はびっくり仰天。大貫によって「あなたを思うと」と改題されたこの歌詞つきバージョンが、つまり “大貫山弦妙子” の始まりとなった。

「で、そうこうするうちに、大貫さんが “もう1曲、詞つけちゃったの” って持ってきたのが「シアワセを探して」(原曲はやはりファースト収録の「HARVEST」)。もう、こんなありがたいことはないって思ったのは僕らだけではなくて、レコード会社もさっそく “これはCD出しましょう!” ということになって、レコーディング。この2曲をカップリングにしたシングルCDをリリース。で、これを実演訪問販売すべくツアーをやりましょうということになって。ツアーに出ました」

2001年のことだ。こうして行われたのが、大貫妙子&山弦の初ツアー『大貫妙子・山弦 大貫山弦妙子 tabo 2001 tour』だった。

「ギター2本と歌、というのはSOYと同じカタチでしょ。だから僕らも最初、いちどSOYでやっちゃったことを2度やるのは… と思っていたところがあったわけですよ。だけど、やってみたら、まったく違ってた。ぜんっぜん違う世界があったんです。まず、のれんが違うというか。もともと、大貫妙子という長い歴史を持ったのれんがあるわけだから、必然的に山弦も、いつもの山弦とは違う感じになっていく。いつもと同じように歌の伴奏をやる、というのではなくなっていく」

「さらにツアーでは、大貫さんの曲も弾くでしょ。だから、大貫さんが山弦の曲にどういう歌詞をつけようかと考えたように、山弦も大貫妙子さんの曲をどうやってギター2本で表現しようかと考える。その作業が、想像していた以上に面白かった。大貫さんが歌詞をつけた曲では、自分たちで作ったインストの曲の伴奏をもういっかい考えることになる。そんな不思議な作業、初体験だからね(笑)。この初ツアーがそこそこ本数もあったので、なんとなく3人でのカタチというのも固まっていった。それで、現在に至るまで “大貫山弦妙子” は不定期にちょこちょこやるユニットとして続いてきたわけです」

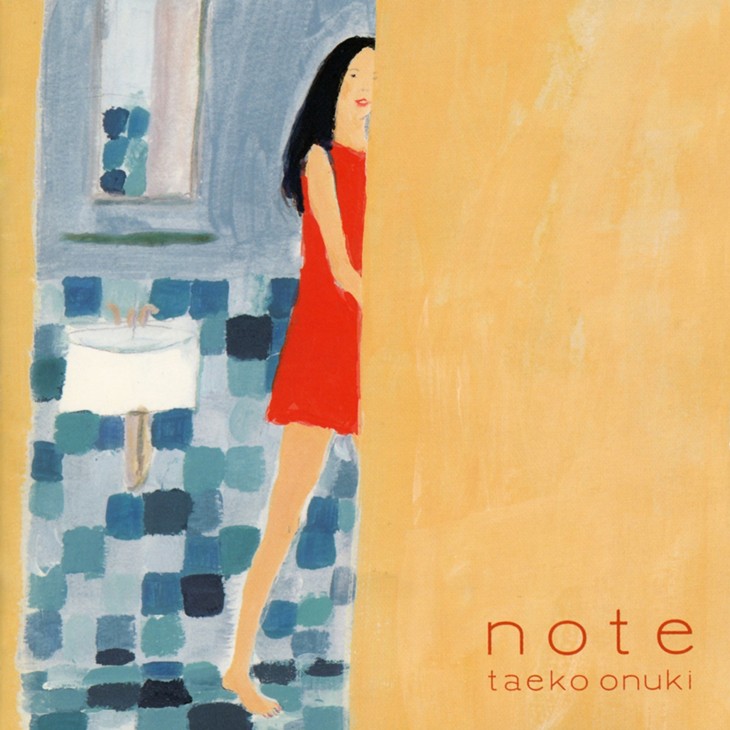

2002年2月にリリースされた大貫の20作目のオリジナルアルバム『note』には、2001年に11月にリリースされたコラボシングル「あなたを思うと」を含めて “山弦” 名義での編曲・演奏曲が3曲収録された。

「『note』には「あなたを思うと」と、あとは大貫さんが作詞・作曲して山弦が編曲した「緑の風」「snow」という3曲が収録されたんですけど。どの曲も大好き。大貫さんが今でも “冬じゃないけど、あの曲やらない?” って、よく演奏する「snow」の編曲は我ながらよくできたなぁと今でも感心します。好きだなぁ。ドラムスが林立夫さん、ベースは細野(晴臣)さんで、これも素晴らしい。で、もう、とにかくね、“大貫さんの音楽を山弦で作りました” という音楽のお手本みたいな曲なの。どうやって作ったんだっけ、と自分でも思い出せないくらいよくできているんだよ(笑)」

「たしか、僕の仕事場に大貫さんとオグちゃんに来てもらって、3人で作っていった記憶がある。ジェイムス・テイラーなんだか、デヴィッド・クロスビーなんだか… って曲だよね。「あなたを思うと」と同じくらい気に入ってます。好き。もう1曲の「緑の風」も本当によくできているんだ。この時、オグちゃんが “じゃ、僕、駒沢(裕城)さんやりまーす” って言って、エレキでスチールギターみたいなフレーズを弾き始めたのがおかしくてさ。爆笑したの、今でも覚えてる。で、僕は僕で “だったら僕はデビキャン(デヴィッド・キャンベル)みたいなスコア書きまーす” って言ってさ。この曲も、ドラムは林立夫さんにお願いしました」

大貫とはしばらく会えない時期もあれば、ちょこちょこと “大貫山弦妙子” ライブが続く時期もある。だが、空白期間の有無は関係ない。会えばいつも変わらない。一緒に音を出せば、ずっと変わらない空気が生まれる。そんな得難い “場” の空気感が、大貫妙子と山弦の作り出す音楽にはあるのかもしれない。

「3人でやるとこうなる、というイメージもしくはレシピができあがっている感じだよね。最初は “大貫妙子さん” というがっちり、しっかりしたのれんの下に山弦が馳せ参じてやっていたのが、今では、大貫さんと僕らと3人の “大貫山弦妙子” ののれんもできあがった。そんな感じ。だから、ときどき大貫さんが思い出したように “久しぶりにライブやろうよ” って声をかけてくれても、集まった瞬間すぐに3人の感じで始められる。とにかく相性は抜群。でも時々、怒られるんだよなぁ。一緒にライブやってて、途中、山弦のコーナーになるでしょ。そうすると大貫さんがいったん引っ込むから、それをいいことにふたりでずーっと喋っていて。そうするとコーナーが終わって戻ってきた大貫さんに、“あんたたち、弾いてるより喋ってるほうが長いじゃないの” とか “喋らなければもう1曲できたわよ” とか怒られる。60過ぎて、ステージ上で怒られるという(笑)。でも、大貫妙子さんに怒られるのもまた、山弦にとっては嬉しかったりするんだよね」

2024.08.31

緑の風 / 大貫妙子

作詞:大貫妙子

作曲:大貫妙子

編曲:山弦

山弦のスピンオフ企画としてSOYの活動がスタート

山弦はファーストアルバム『JOY RIDE』をリリースする前、1998年にボーカリスト平松八千代を加えた3人組ユニット “SOY” として先行デビューを飾っている。

平松は、バンド “LAMPA” にボーカリストとして在籍中、伝説のテレビ番組『三宅裕司のいかすバンド天国』(TBS系)に出場。1990年にチャンピオン(21代目イカ天キング)となり、翌1991年にアルバム『水の上のPEDESTRIAN』でメジャーデビューを果たした。が、やがてバンドは解散。1998年頃はソロアーティストとしての将来を模索している最中だった。

そんな時、平松が所属していた音楽事務所、アロハ・プロダクションの社長が、山弦と平松とのユニット構想を思いついた。時代に逆行するかのようなアコースティック・ギターインストでのデビューを虎視眈々と狙っていた山弦だが、もともと山弦のふたり、小倉博和と佐橋佳幸といえば、数えきれないほどのアーティストたちの伴奏を務めてきた日本一の伴奏上手コンビ。1990年代J-POP黄金時代の中でも、いわばミリオンセラー請負人として頼りにされていた存在であることは本連載でもたびたび書いてきた。

そんな山弦なのだから、インストだけでなく、その伴奏上手ぶりを生かした歌ものユニットをやってみてもいいのではないか…。ということで、前回説明した通りいわば山弦のスピンオフ企画としてSOYの活動がスタート。グループ名はメンバーそれぞれの頭文字、佐橋(S)+ 小倉(O)+ 八千代(Y)をCSN(クロスビー、スティルス & ナッシュ)的に並べたものだった。

「1枚目の『S・O・Y』はロサンゼルスに行って、ものすごいセッションマンたち(ニール・ラーセン、ビル・ペイン、ジム・ケルトナー、カルロス・ヴェガ、ジミー・ジョンソン、グレッグ・リースら)をゲストにお迎えして作って。2枚目の『S・O・Y 2』になると、今度は日本での山弦周辺の仲間たち(鎌田清、有賀啓雄、柴田俊文、斉藤有太ら)とがっつりタッグを組んで作った。ここで、なんとなく “チーム山弦” みたいなものが形成されていくんです。だから、遅れてデビューすることになった山弦も、ライブのメンバーはSOYとほぼ一緒なんですよ。全体のアレンジ的なことが得意なのは僕のほうで、ギターのアンサンブルをまとめるのは、どちらかというとオグちゃん… という役割分担もSOYのアルバムを作る過程で完成していった感じだったし」

「ただ、そうやってバンド形式でのライブもやってたんだけど、SOYのいいところは3人だけでもできちゃうところでね。3人だけでアンサンブルの土台はできているから、バンドを連れて行けないイベントなんかは3人で出かけていって演奏した。その身軽さがすごくよかったんだよね。つまり、バンドがなくても弾き語りで成立しているシンガーソングライター状態を3人、あるいは2人で実現するという(笑)」

「そこがまさに僕らの狙いだったの。世の中はガチガチの打ち込み時代に突入しつつあってさ。いよいよ人力なんかよりもコンピュータが頼りにされる時代になってきていた。でも、そこまでガチガチに完全武装しなくても、楽曲自体が成立していればどんなカタチでもできるよっていう、ね。当時の世の中の流れを考えると、SOYはそうとう逆行していたわけだけど。うん、だから、そのコンセプトは山弦にもそのまま引き継がれたんですよね」

とにかく山弦が大好きなんだっていつも言ってくれていた大貫妙子

短い活動期間にたった2作の名盤を残しただけで、残念ながらSOYは解散してしまった。けれど、この “歌う山弦” シリーズには続きがあった。

「そんなこんなでやっているうちに、ミュージシャンの間でも山弦は人気者になっていくわけですが(笑)。なかでも大貫妙子さんがね、とにかく山弦が大好きなんだっていつも言ってくれていたの。もともとオグちゃんはずっと大貫さんのライブのサポートをしていたし、レコードのほうは小林武史さんがプロデュースしていたからレコーディングセッションにもけっこう参加していて。で、僕も、達郎さんの『Sings SUGAR BABE』コンサートでゲスト出演した大貫さんと初共演して以来、ちょこちょこお仕事の機会はあったんです」

今さら説明の必要はないだろうが、大貫妙子といえば山下達郎とともに伝説のポップグループ、シュガー・ベイブのフロントを張っていた中心メンバーのひとり。当然、佐橋にとっては憧れの大先輩のひとりだった。1970年代半ば、中学生だったサハシ少年はシュガー・ベイブの店頭無料ライブを見るために渋谷ヤマハ店までチャリンコを飛ばして行ったくらいなのだから。

「大貫さんって僕にとって、最初はまずシュガー・ベイブの大貫妙子さんだったし。その後も、ソロアルバムで言うと、いわゆる “フランス3部作” より前、クラウンレコードに在籍していた初期の2作(1976年の『Grey Skies』と1977年の『SUNSHOWER』)をよく聴いていたな。僕はなぜか大貫さんの初期のアルバムのほうが、シュガー・ベイブよりもシュガー・ベイブの匂いがするような気がしていた。それはスタイルというよりも、僕がシュガー・ベイブから感じ取っていた匂いというのが、初期の大貫さんのソロアルバムにあるような雰囲気だったってことなのかもしれない」

山弦が好きすぎて、私、勝手に歌詞つけちゃったの

それだけに、山弦の大ファンだと常々公言してくれていた大貫からのラブコールは、佐橋にとってこの上なく光栄なことではあった。

「大貫さんからは、山弦と一緒に何かできたら… というお話があったりもして。その時も、もちろんすごくうれしかったんです。ただ、山弦としては、SOYの後だから “歌もの山弦” シリーズはすでにいったん終了していた気分ではあったんです。それで、今すぐ3人で何かやるのはちょっと無理かなと思ってた。でも、それでも大貫さんは本当に山弦をずっと好きでいてくれてね。ある時 “山弦が好きすぎて、私、勝手に歌詞つけちゃったの” って、大貫さんが歌詞を持ってきたの。このエピソード、あまりにもできすぎた話だから信じていない人もいるみたいだけど。本当にそうだったの。実話なの」

あの大貫妙子が、山弦のファーストアルバム『JOY RIDE』の収録曲「祇園の恋(GION)」に勝手に歌詞をつけてきたのだ。その詞を見せられた山弦はびっくり仰天。大貫によって「あなたを思うと」と改題されたこの歌詞つきバージョンが、つまり “大貫山弦妙子” の始まりとなった。

「で、そうこうするうちに、大貫さんが “もう1曲、詞つけちゃったの” って持ってきたのが「シアワセを探して」(原曲はやはりファースト収録の「HARVEST」)。もう、こんなありがたいことはないって思ったのは僕らだけではなくて、レコード会社もさっそく “これはCD出しましょう!” ということになって、レコーディング。この2曲をカップリングにしたシングルCDをリリース。で、これを実演訪問販売すべくツアーをやりましょうということになって。ツアーに出ました」

“大貫山弦妙子”の初ツアー

2001年のことだ。こうして行われたのが、大貫妙子&山弦の初ツアー『大貫妙子・山弦 大貫山弦妙子 tabo 2001 tour』だった。

「ギター2本と歌、というのはSOYと同じカタチでしょ。だから僕らも最初、いちどSOYでやっちゃったことを2度やるのは… と思っていたところがあったわけですよ。だけど、やってみたら、まったく違ってた。ぜんっぜん違う世界があったんです。まず、のれんが違うというか。もともと、大貫妙子という長い歴史を持ったのれんがあるわけだから、必然的に山弦も、いつもの山弦とは違う感じになっていく。いつもと同じように歌の伴奏をやる、というのではなくなっていく」

「さらにツアーでは、大貫さんの曲も弾くでしょ。だから、大貫さんが山弦の曲にどういう歌詞をつけようかと考えたように、山弦も大貫妙子さんの曲をどうやってギター2本で表現しようかと考える。その作業が、想像していた以上に面白かった。大貫さんが歌詞をつけた曲では、自分たちで作ったインストの曲の伴奏をもういっかい考えることになる。そんな不思議な作業、初体験だからね(笑)。この初ツアーがそこそこ本数もあったので、なんとなく3人でのカタチというのも固まっていった。それで、現在に至るまで “大貫山弦妙子” は不定期にちょこちょこやるユニットとして続いてきたわけです」

大貫さんの音楽を山弦で作りました

2002年2月にリリースされた大貫の20作目のオリジナルアルバム『note』には、2001年に11月にリリースされたコラボシングル「あなたを思うと」を含めて “山弦” 名義での編曲・演奏曲が3曲収録された。

「『note』には「あなたを思うと」と、あとは大貫さんが作詞・作曲して山弦が編曲した「緑の風」「snow」という3曲が収録されたんですけど。どの曲も大好き。大貫さんが今でも “冬じゃないけど、あの曲やらない?” って、よく演奏する「snow」の編曲は我ながらよくできたなぁと今でも感心します。好きだなぁ。ドラムスが林立夫さん、ベースは細野(晴臣)さんで、これも素晴らしい。で、もう、とにかくね、“大貫さんの音楽を山弦で作りました” という音楽のお手本みたいな曲なの。どうやって作ったんだっけ、と自分でも思い出せないくらいよくできているんだよ(笑)」

「たしか、僕の仕事場に大貫さんとオグちゃんに来てもらって、3人で作っていった記憶がある。ジェイムス・テイラーなんだか、デヴィッド・クロスビーなんだか… って曲だよね。「あなたを思うと」と同じくらい気に入ってます。好き。もう1曲の「緑の風」も本当によくできているんだ。この時、オグちゃんが “じゃ、僕、駒沢(裕城)さんやりまーす” って言って、エレキでスチールギターみたいなフレーズを弾き始めたのがおかしくてさ。爆笑したの、今でも覚えてる。で、僕は僕で “だったら僕はデビキャン(デヴィッド・キャンベル)みたいなスコア書きまーす” って言ってさ。この曲も、ドラムは林立夫さんにお願いしました」

大貫妙子と山弦の作り出す “場” の空気感

大貫とはしばらく会えない時期もあれば、ちょこちょこと “大貫山弦妙子” ライブが続く時期もある。だが、空白期間の有無は関係ない。会えばいつも変わらない。一緒に音を出せば、ずっと変わらない空気が生まれる。そんな得難い “場” の空気感が、大貫妙子と山弦の作り出す音楽にはあるのかもしれない。

「3人でやるとこうなる、というイメージもしくはレシピができあがっている感じだよね。最初は “大貫妙子さん” というがっちり、しっかりしたのれんの下に山弦が馳せ参じてやっていたのが、今では、大貫さんと僕らと3人の “大貫山弦妙子” ののれんもできあがった。そんな感じ。だから、ときどき大貫さんが思い出したように “久しぶりにライブやろうよ” って声をかけてくれても、集まった瞬間すぐに3人の感じで始められる。とにかく相性は抜群。でも時々、怒られるんだよなぁ。一緒にライブやってて、途中、山弦のコーナーになるでしょ。そうすると大貫さんがいったん引っ込むから、それをいいことにふたりでずーっと喋っていて。そうするとコーナーが終わって戻ってきた大貫さんに、“あんたたち、弾いてるより喋ってるほうが長いじゃないの” とか “喋らなければもう1曲できたわよ” とか怒られる。60過ぎて、ステージ上で怒られるという(笑)。でも、大貫妙子さんに怒られるのもまた、山弦にとっては嬉しかったりするんだよね」

2024.08.31

Songlink

Information

あなた