この日何の日?

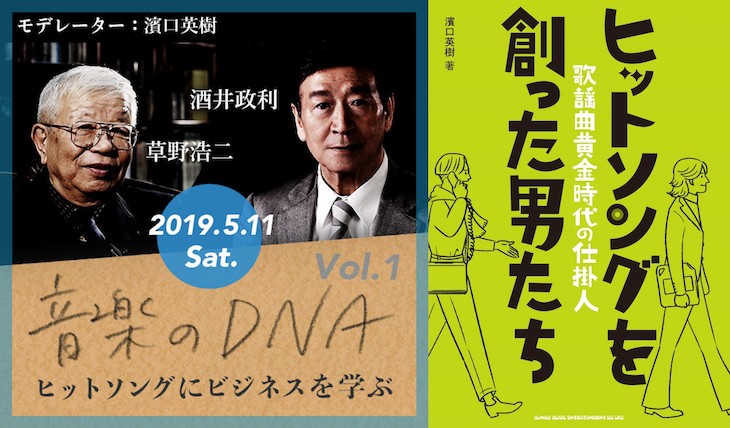

草野浩二と酒井政利のトークショー「音楽のDNA — ヒットソングにビジネスを学ぶ」開催日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

2019年のコラム

陣内孝則率いるザ・ロッカーズ、日立 Lo-Dプラザでの貴重なライブ!

浜田麻里 35周年武道館公演 ー 令和へと繋ぐ終わりなき物語の集大成

全部ラジオが教えてくれた!「RADIO」という名の BAR がオープン!

草野浩二と酒井政利【音楽のDNA:イベントレポ】ヒットソングが作られた背景

音楽のDNA:草野浩二と酒井政利、伝説のヒットメーカーが仕掛けた6つのブーム

音楽が聴こえてきた街:フィフティーズに染まった原宿とストレイ・キャッツ

もっとみる≫

かたや…

■ 上を向いて歩こう / 坂本九(61年)

■ じんじろげ / 森山加代子(61年)

■ ヴァケーション / 弘田三枝子(62年)

■ 恋の奴隷 / 奥村チヨ(69年)

■ ドリフのズンドコ節 / ザ・ドリフターズ(69年)

■ 京都の恋 / 渚ゆう子(70年)

■ 雨の御堂筋 / 欧陽菲菲(71年)

■ 涙の太陽 / 安西マリア(73年)

■ スーダラ伝説 / 植木等(90年)

などを手がけた草野浩二氏。

こなた…

■ 愛と死をみつめて / 青山和子(64年)

■ 時には母のない子のように / カルメン・マキ(69年)

■ 雨がやんだら / 朝丘雪路(70年)

■ 17才 / 南沙織(71年)

■ よろしく哀愁 / 郷ひろみ(74年)

■ 微笑がえし / キャンディーズ(78年)

■ いい日旅立ち / 山口百恵(78年)

■ 魅せられて / ジュディ・オング(79年)

■ ドリームラッシュ / 宮沢りえ(89年)

などを手がけた酒井政利氏。

ともに数えきれないほどのヒットソングを送り出し、あまたのスターを発掘・育成してきた、日本を代表する音楽プロデューサーです。その2人のレジェンドが出演するトークイベントが5月11日(土)、東京のスポットライト新宿で開催されます。

きっかけは昨年11月に出版された拙著『ヒットソングを創った男たち 歌謡曲黄金時代の仕掛人』(シンコーミュージック)でした。

60年代以降、レコード会社や音楽出版社で活躍した14名のプロデューサーが登場する同書は、「分業制で制作される歌謡曲は、作詞家や作曲家だけでなく、プロジェクトを統括するディレクターやプロデューサーの果たす役割が非常に大きい」と考える筆者の持論を、当事者へのロングインタビューによって浮き彫りにしたもの。資料編として各プロデューサーが担当した作品リスト(約4,500曲)も掲載しており、手前味噌ながら一定の評価をいただいております。

とはいえ、350ページに及ぶボリュームのうえ、2,200円(+税)というそれなりの価格。活字離れが叫ばれる昨今、ライトユーザーにも「歌謡曲黄金時代の仕掛人」の存在を知っていただくには、様々なメディアへの露出や、イベント化を検討する必要があると考えていました。そんな折も折、リマインダーさん・スポットライトさんとご縁が繋がり、草野氏、酒井氏が登場するトークイベントの開催が実現したというわけです。

ところで、皆さんは「音楽プロデューサー」に対して、どういうイメージをお持ちでしょうか。

亀田誠治、前山田健一(ヒャダイン)、秋元康、中田ヤスタカ、小林武史、小室哲哉、つんく♂ … 特に90年代以降、活躍を始めたプロデューサーたちは、いずれも作詞や作曲、編曲などを自ら手がける、フリーのクリエイターやミュージシャンが中心です。

しかし、かつては違いました。ほとんどがレコードメーカーや音楽出版社に所属する会社員であり、担当する歌い手を商業的な成功に導くため、様々な戦略を立案し、作詞家、作曲家、編曲家、エンジニアなど、その道のプロフェッショナルをキャスティングしていたのです。ですから、どれだけ楽曲が売れようとも印税は基本的に入りません。そういう状況下で、ただひたすらにヒットソング創りに情熱を傾けていたのです。

近年はテクノロジーの進化によって、作詞・作曲・歌唱だけでなく、編曲やミックスダウン、動画制作、配信まで、やろうと思えば1人で全部できる時代になりました。誰でも自分の音楽を世界に発信できるチャンスが生まれたのは素晴らしいことですが、その反面、プロとアマチュアの境界が曖昧になり、1曲に関わるスタッフが少ないがゆえに、閉じられた世界になりがちだという指摘もあります。

価値観の多様化やメディア環境の変化といった側面があるにせよ、国民的なヒットソングが出にくくなったのは、専門的な技能を持ったプロたちが才能をぶつけ合う現場が少なくなっていることも一因ではないでしょうか。

「一世を風靡し、今では国民的な愛唱歌となっているヒットソングは、どのようなヴィジョンのもと、どのような現場で創られていたのか?」

昭和・平成と歌い継がれてきた名曲を手がけたヒットメーカーの言葉には、次世代に繋げていくべき DNA が濃密に含まれているはずです。令和という新しい時代を迎えた今だからこそ、その金言を共有しませんか? 質問も大歓迎ですので、この機会にぜひ生の声を聞きにいらしてください。

2019.04.12

■ 上を向いて歩こう / 坂本九(61年)

■ じんじろげ / 森山加代子(61年)

■ ヴァケーション / 弘田三枝子(62年)

■ 恋の奴隷 / 奥村チヨ(69年)

■ ドリフのズンドコ節 / ザ・ドリフターズ(69年)

■ 京都の恋 / 渚ゆう子(70年)

■ 雨の御堂筋 / 欧陽菲菲(71年)

■ 涙の太陽 / 安西マリア(73年)

■ スーダラ伝説 / 植木等(90年)

などを手がけた草野浩二氏。

こなた…

■ 愛と死をみつめて / 青山和子(64年)

■ 時には母のない子のように / カルメン・マキ(69年)

■ 雨がやんだら / 朝丘雪路(70年)

■ 17才 / 南沙織(71年)

■ よろしく哀愁 / 郷ひろみ(74年)

■ 微笑がえし / キャンディーズ(78年)

■ いい日旅立ち / 山口百恵(78年)

■ 魅せられて / ジュディ・オング(79年)

■ ドリームラッシュ / 宮沢りえ(89年)

などを手がけた酒井政利氏。

ともに数えきれないほどのヒットソングを送り出し、あまたのスターを発掘・育成してきた、日本を代表する音楽プロデューサーです。その2人のレジェンドが出演するトークイベントが5月11日(土)、東京のスポットライト新宿で開催されます。

きっかけは昨年11月に出版された拙著『ヒットソングを創った男たち 歌謡曲黄金時代の仕掛人』(シンコーミュージック)でした。

60年代以降、レコード会社や音楽出版社で活躍した14名のプロデューサーが登場する同書は、「分業制で制作される歌謡曲は、作詞家や作曲家だけでなく、プロジェクトを統括するディレクターやプロデューサーの果たす役割が非常に大きい」と考える筆者の持論を、当事者へのロングインタビューによって浮き彫りにしたもの。資料編として各プロデューサーが担当した作品リスト(約4,500曲)も掲載しており、手前味噌ながら一定の評価をいただいております。

とはいえ、350ページに及ぶボリュームのうえ、2,200円(+税)というそれなりの価格。活字離れが叫ばれる昨今、ライトユーザーにも「歌謡曲黄金時代の仕掛人」の存在を知っていただくには、様々なメディアへの露出や、イベント化を検討する必要があると考えていました。そんな折も折、リマインダーさん・スポットライトさんとご縁が繋がり、草野氏、酒井氏が登場するトークイベントの開催が実現したというわけです。

ところで、皆さんは「音楽プロデューサー」に対して、どういうイメージをお持ちでしょうか。

亀田誠治、前山田健一(ヒャダイン)、秋元康、中田ヤスタカ、小林武史、小室哲哉、つんく♂ … 特に90年代以降、活躍を始めたプロデューサーたちは、いずれも作詞や作曲、編曲などを自ら手がける、フリーのクリエイターやミュージシャンが中心です。

しかし、かつては違いました。ほとんどがレコードメーカーや音楽出版社に所属する会社員であり、担当する歌い手を商業的な成功に導くため、様々な戦略を立案し、作詞家、作曲家、編曲家、エンジニアなど、その道のプロフェッショナルをキャスティングしていたのです。ですから、どれだけ楽曲が売れようとも印税は基本的に入りません。そういう状況下で、ただひたすらにヒットソング創りに情熱を傾けていたのです。

近年はテクノロジーの進化によって、作詞・作曲・歌唱だけでなく、編曲やミックスダウン、動画制作、配信まで、やろうと思えば1人で全部できる時代になりました。誰でも自分の音楽を世界に発信できるチャンスが生まれたのは素晴らしいことですが、その反面、プロとアマチュアの境界が曖昧になり、1曲に関わるスタッフが少ないがゆえに、閉じられた世界になりがちだという指摘もあります。

価値観の多様化やメディア環境の変化といった側面があるにせよ、国民的なヒットソングが出にくくなったのは、専門的な技能を持ったプロたちが才能をぶつけ合う現場が少なくなっていることも一因ではないでしょうか。

「一世を風靡し、今では国民的な愛唱歌となっているヒットソングは、どのようなヴィジョンのもと、どのような現場で創られていたのか?」

昭和・平成と歌い継がれてきた名曲を手がけたヒットメーカーの言葉には、次世代に繋げていくべき DNA が濃密に含まれているはずです。令和という新しい時代を迎えた今だからこそ、その金言を共有しませんか? 質問も大歓迎ですので、この機会にぜひ生の声を聞きにいらしてください。

2019.04.12

Apple Music

Apple Music

Information

あなた