この日何の日?

映画「Love Letter」が劇場公開された日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1995年のコラム

伊藤銀次とウルフルズ ⑧ 2ヶ月おきのマキシシングル第1弾は「トコトンで行こう!」

浜田雅功と小室哲哉の強力ビンタ「WOW WAR TONIGHT」新しい年にふさわしい90年代の名曲

えっ、これも松本隆? 有名ヒット曲に決して劣らぬ知られざる作詞10選

1990年代の洋楽シーン【スウェディッシュ・ポップ】カーディガンズが切り開いた世界への道

スウェディッシュ・ポップといえばカーディガンズ!1995年 J-WAVE 年間チャート堂々2位

【平成の春うた】春、無意識にスピッツ「ロビンソン」を歌ってしまう現象を誰か解明して!

もっとみる≫

新・黄金の6年間 ~vol.2

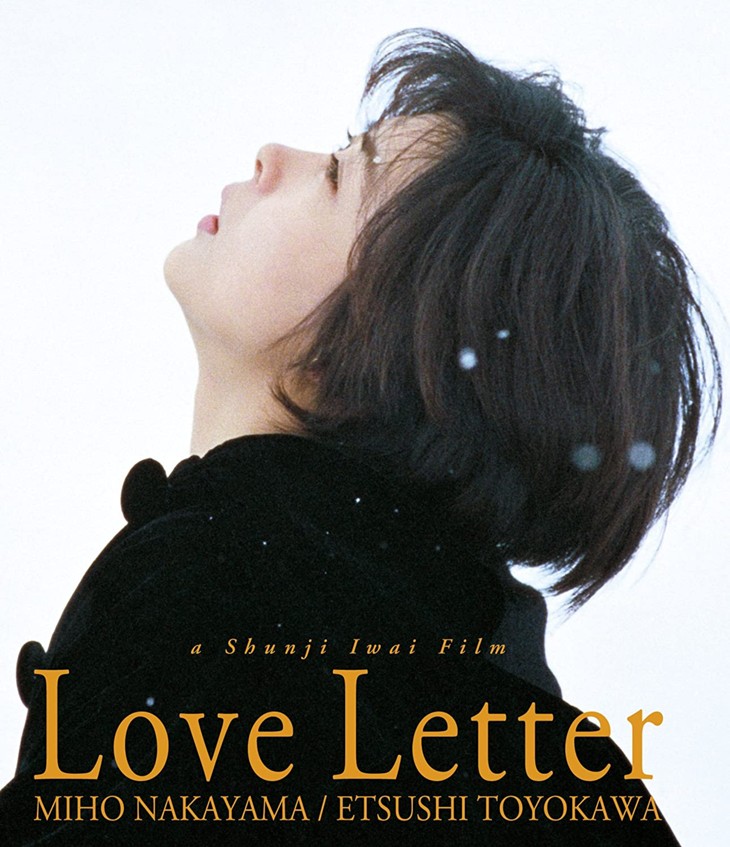

■ Love Letter

監督:岩井俊二

撮影:篠田昇

主演:中山美穂

公開:1995年3月25日

美しい脚本の映画がある。

美しい脚本とは―― 一度、見始めたら時を忘れて夢中になり、気が付いたらエンドロールが流れていること。ほどよく伏線と回収が散りばめられ、そこに無理がないこと。ラストは、パズルの最後の1ピースがハマるように、完璧なハッピーエンドであること。僕は、そんな脚本を「美しい脚本」と呼んでいる。

例えば―― 宮崎駿監督の初監督作品『ルパン三世 カリオストロの城』がそうだ。冒頭、モナコのカジノから盗み出した大金を偽札のゴート札と見抜いたルパンは、その出処と噂されるカリオストロ公国へ。そこには、公国最後の姫クラリスに結婚を迫るカリオストロ伯爵がいた。やがて、伯爵の目的が、クラリスの指環に秘められたカリオストロ家の財宝と知るルパン。物語の終盤、財宝の正体が露わになるシーンは圧巻である。さらに「ルパンは何も盗んでいない」と擁護するクラリスへの銭形の名言「いや、奴はとんでもないものを盗んでいきました。あなたの心です!」

―― なんと美しい脚本だろう。

ホイチョイ・ムービー第一弾の『私をスキーに連れてって』の脚本も美しい。それは、クリスマス・イブにスキー場で出会った一組の男女が、バレンタインデーに心を通わせるまでの2ヶ月弱を描いたボーイ・ミーツ・ガールの群像劇。2つの話(2人の恋の行方と、発表会までにスキー板とウェアを届けるミッション)が並行して進み、ラストはその2つが重なる珠玉のハッピーエンド。原案のホイチョイ・プロダクションズと、脚本の一色伸幸サンの名人芸が光る逸品である。

洋画なら、かの『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の脚本が最高だ。主人公マーティは、ひょんなことから友人の科学者ドクの作ったタイムマシン(デロリアン)で30年前へ―― そこは、両親が自分と同じ高校生の時代。マーティはある出来事から自分の母親から思いを寄せられ、両親の結婚に黄信号が点る。また、元の時代に戻ろうにも、この時代にはタイムマシンを動かす強い電気を作る術がなく、途方に暮れる。若き日のドクが言う。「今の時代、強い電流を出せるのは稲妻くらいしかない。だが、稲妻はいつ、どこに落ちるか分からない」。その言葉にマーティが振り返る。「それが、わかるんだよ」―― そこから物語は、華麗なる伏線回収パートへ。

面白いことに、それらの美しい脚本を持つ作品には、いくつかの共通点がある。

1つは、時代を映すような社会的なテーマを持たないこと。昔、ある映画人がこんなことを言った。「映画におけるテーマとは、評論家がつまらない作品をほめる手段に過ぎない」―― まぁ、それは言い過ぎだとしても、社会的なテーマを含まないということは、純粋に脚本の面白さで勝負するしかないってこと。

2つ目は、3作品とも上映時間が2時間を切ること。俗に映画はハサミの芸術と言われるが、削いで、削いで、ブラッシュアップした結果が、その上映時間である。そして3つ目は、女優(ヒロイン)が魅力的に描かれていること。『カリ城』のクラリス、『私スキ』の原田知世、『BTF』のリー・トンプソン―― 皆、一様に美しい。

要するに―― それら、美しい脚本の映画とは、純粋なエンタメ作品である。そして、今回取り上げる映画もまた、その脚本はガラス細工のように美しい。ほんの出来心から、亡き恋人の昔の住所に手紙を出したヒロイン――。ところが、よもやの返事が来て、やがて明らかになる同姓同名の少年と少女の物語。神戸と小樽、現代と過去を手紙が行き交い、ラストは失われた時を埋める “ラブレター” に行き着く。そう―― 今から28年前の今日、1995年3月25日に公開された岩井俊二監督の映画『Love Letter』である。

岩井俊二―― 1963年1月24日、宮城県仙台市生まれ。学生時代は小説家に憧れ、横浜国立大学美術学科で絵を学んだのもその一環だったという。卒業後は映像の世界を志し、アルバイトをしながら人脈作りに励み、1988年ごろからミュージックビデオの仕事を始める。東京少年を始め、ブレイク前のZARDや平松愛理の「部屋とYシャツと私」、サザンオールスターズの「シュラバ★ラ★バンバ」などを手掛けた。

1991年、関西テレビの深夜ドラマ枠『DRAMADOS』(ドラマドス)の「見知らぬ我が子」(91年)でテレビドラマに進出(脚本・演出)する。翌92年には、フジテレビの『世にも奇妙な物語』で、高田純次を主演に「蟹缶」を撮った。酒屋に強盗が入り、蟹缶1つを盗んで逃げたが、店主(高田)は警察の取り調べに蟹缶1つじゃばつが悪く、ほんの出来心で「現金150万円が盗まれた」と嘘をつく話。ところが、それが平和な町を巻き込む大騒動に発展する――。

岩井監督が恵まれていたのは、90年代初頭、関西テレビを含むフジテレビ系列は、若い才能がチャレンジできるオムニバスドラマの枠をいくつか持っていたこと。当時のフジは80年代に「楽しくなければテレビじゃない」で一世を風靡し、民放の王者に君臨したが、それはバラエティ部門がメイン。実はドラマ部門は「ドラマのTBS」のはるか後塵を拝していた。

そこで、小牧次郎サンや石原隆サンらフジの若手社員たち(2人は映画『私をスキーに連れてって』の企画にゴーサインを出したことでも知られる)は、前述の『世にも奇妙な物語』を始め、その後枠の「if もしも」といった1つのコンセプトのオムニバスドラマの枠を作り、積極的に若手の脚本家や演出家を起用した。深夜ドラマ枠では、『La cuisine』(ラ・キュイジーヌ)という、毎回1つの料理をテーマにしたドラマ枠を作り、こちらはより自由な作品にトライできた。

そう―― まさに、その時、かの “新・黄金の6年間” へ向けたエントリーが始まっていたのである。当時、新人脚本家だった北川悦吏子も三谷幸喜も、新人監督だった星護も本広克行も、皆、それらオムニバスドラマでチャンスをもらい、羽ばたいたのである。当時、バラエティが好調で、視聴率三冠王で余裕のあるフジテレビだからできた、ある種のノブレスオブリージュとも――。

岩井監督も、この流れに乗る。関西テレビの『DRAMADOS』では、夏のある一日、女の子がアパートの部屋で過ごす怠惰で奇妙な姿を映した『夏至物語』(92年)を撮り、フジテレビの『La cuisine』では、クリスマス・イブに突然、部屋に侵入して霊たちのためにスープを作り始めるファンタジー仕立ての『GHOST SOUP』(92年)や、のちの映画『スワロウテイル』を思わせる無国籍感あふれる探偵ドラマの『FRIED DRAGON FISH』(93年)を手掛けた。

そして1993年夏、岩井監督の人生を変える1本のドラマが生まれる。『if もしも』の一篇として放送された「打ち上げ花火、下から見るか? 横から見るか?」である。1人の少女・なずな(奥菜恵)を前に、2人の少年(山崎裕太、反田孝幸)がプールで競争し、なずなは密かに勝った方と “駆け落ち” を企むという物語。同枠のコンセプト通り、2つのパターンが描かれた。舞台となった千葉の飯岡町(現・旭市)の風情のある町並みが美しく、誰もが思い当たる少年少女期のノスタルジーを描いた傑作として評価された。そして―― 岩井監督は同ドラマで、テレビ作品ながら異例の日本映画監督協会新人賞を受賞する。

岩井監督は一躍、時の人になった。

1994年、彼は初の劇場用短編映画を撮る。山口智子と豊川悦司が共演する『undo』である。マンションに暮らす一組の若夫婦の物語。専業主婦の萌実(山口)は夫(豊川)が働きに出ている昼間、退屈な時間を埋めるために編み物を始めるが、いつしか自分を毛糸で縛っている―― という不思議な話。

1995年ベルリン国際映画祭で最優秀アジア映画賞を受賞するなど、これも高い評価を受ける。何より、役者としてまさに頂点を迎えようとする山口智子サンを起用できたのが大きかった。半ば偶然だが、当時の岩井監督が “持っていた” ということだろう。

思うに、岩井監督が撮る作品には大きく2つの系譜がある。1つは、一連の深夜ドラマや先の『undo』などに見られる、エッジが立って、ファンタジーや無国籍感あふれる、現実と異世界の狭間にいるような “境界線モノ”。もう1つは、「打ち上げ花火~」に端を発する美しい映像と、どこか懐かしいノスタルジー感と、魅力的な女性が描かれる “ピュア路線” である。

そして――『Love Letter』は後者である。おっと、だいぶ前置きが長くなった。同映画が封切られたのは1995年。時に、岩井俊二監督は32歳になっていて、彼が初めて手掛けた劇場用長編映画だった。フジテレビとヘラルドエースが出資し、制作は当時、岩井監督が在籍していた映像制作会社のROBOTが担当した。同社と言えば、今でこそ『踊る大捜査線 THE MOVIE』シリーズや、『ALWAYS 三丁目の夕日』シリーズなど、大ヒット作品を数多く手掛けた大御所感があるけど、元々はCMの制作プロダクションで、映画制作に進出した第一作が、なんと『Love Letter』だった。

当時、僕は福岡でサラリーマンをしていて、KBCシネマという単館系の劇場で同映画を見た記憶がある。見る前から既に『Love Letter』は口コミで評判になっていた。今思えば、ネットのない時代、どうやって僕らは口コミの情報を耳にしていたのだろう。得てして、映画は期待しないで見た方がいいと言われるが、見終わった直後の僕の感想は「なんて面白いんだ!」――。そんな経験は今に至るまで、同映画と三谷幸喜監督の『ラヂオの時間』、そして庵野秀明監督の『シン・ゴジラ』くらいしかない。

ストーリー自体はシンプルである。神戸にて―― 亡き婚約者・藤井樹の三回忌に出席した渡辺博子(中山美穂)は、藤井の実家で彼の母親(加賀まりこ)から、藤井の中学時代の卒業アルバムを見せてもらう。巻末には、今は国道になっているという小樽時代の彼の住所。博子はそれを腕に書き写し、ほんの出来心で天国の彼に手紙を出す。

ところが―― 思いがけず、返事が来る。しかも、差出人は亡くなったはずの「藤井樹」本人。驚く博子―― と、これは神戸にいる博子目線。この時点で観客には、小樽にいる藤井樹が女性で、なんと―― 中山美穂が二役を演じているのが明かされる。これは一体、どういうことか。

何度か手紙をやりとりするうち、博子側の誤解が解ける。亡くなった彼のクラスに、同姓同名の女性の藤井樹がいたのである。博子は誤って彼女の住所を書き写し、手紙を送ったらしい。謝る博子。だが、ここで彼女は厚かましくも、こんな一文を添えてしまう。「ところで、もし彼について覚えていることがあれば、教えていただけないでしょうか」

ここから、奇妙な関係の2人の文通が始まる。観客にとってはどちらも中山美穂だが、博子は物静かなタイプで、一方の樹は図書館員(ちなみに、ロケ地は旧日本郵船株式会社小樽支店。同映画は小樽の観光案内にもなっている)で、風邪っぴきのマイペース。一応、キャラ分けは出来ている。

「拝啓、渡辺博子さま――」誤解も解けた小樽の樹は、気を良くして、中学時代の思い出を語り出す。だが、それは樹にとってあまりいい思い出ではなかったらしい―― と、ここで、スクリーンは回想モードに入る。正直、映画『Love Letter』の真の見どころは、ここからである。

中学1年の入学式。クラスで担任が出席を取っている。手を挙げて返事をする生徒たち。「藤井樹」――「はい」と、ここで2人の手が挙がる。中学時代の少年・藤井樹(柏原崇)と少女・藤井樹(酒井美紀)である。「同姓同名か」の担任のつぶやきに、ドッと笑い出すクラスメートたち。

「―― こんな調子の狂ったスタートを切った私の中学生活は、以後もアイツのせいで不当な差別に満ち溢れた、暗い3年間になってしまったのです。例えば、日直の時なんか――」

ここで、2人で日直を務めた日の回想に入る。黒板の右下の日直欄には、藤井樹の名前が並び、当たり前のように相合傘とハートマークがイタズラで描かれている。それを、淡々と黒板消しで消す少女・樹。もう一人の少年・樹は、窓際の机で日誌を書いている。この時の2人の距離感がとてもいい。

少女・樹「…… 藤井クン、あしたの日直、誰だっけ?」

少年・樹「村岡と、船橋。…… 今日の数学って、なんだっけ」

少女・樹「(名前を書く手を止め)…… 方程式」

少年・樹「何方程式?」

その時、廊下からクラスメートの男子3人が2人をはやし立てる。

生徒A「藤井樹! 熱いねぇ! 熱いねぇ! 失礼しやしたっ!」

―― と言って、廊下を走り去る。

少女・樹「…… 連立方程式」

少年・樹「(日誌から目を上げずに)…… サンキュ」

―― とまぁ、こんな具合。以後も、度々中学時代の2人の樹のエピソードが挿入されるが、基本、2人の距離感と温度は変わらない。だが、どれもノスタルジー感にあふれ、とてもいい。中でも白眉は、やはり図書室のシーンだろう。窓辺に立って、文庫本を読む少年・樹。その姿は薄もやがかかり、儚げである。まるで、今にも消えてしまいそうだ(実際、一度消える)。

ちなみに、この時、同映画にとって重要な伏線が張られる。少年・樹はやたら難解な本を借りる習性があり、「こんなの読むの?」と問う少女・樹に、藤井樹の名前のみが書かれた貸し出しカードをトランプのように広げ、「藤井樹ストレートフラッシュ」と返す。

映画『Love Letter』の撮影(カメラマン)は、今は亡き篠田昇サンである。露出を多めに、フォーカスを甘めに、手持ちを多用する岩井監督の映像美(いわゆる岩井美学)を確立したのは、この人である。岩井監督とは『undo』から2004年の『花とアリス』まで共にし、同年、この世を去った。

俗に、優れた映画とは、どれだけ観客に「このシーンが好き」と言わせられるかに尽きるという。その意味では、僕にとって、映画『Love Letter』で外せないシーンは3つある。

1つは、放課後の自転車置き場のシーンだ。2つの藤井樹の答案用紙を見比べるために、自転車のペダルを回してライトを照らす描写のノスタルジックたるや! 恐らく、岩井監督はこのシーンを撮りたくて、逆算して答案用紙のエピソードを作ったのではないか。

2つ目は、父親の葬儀の帰り、雪山を走る少女・樹が靴のまま雪の上を滑るシーン。前日まで雪がなく、撮影を諦めていたところ、夜中に雪が降って奇跡的に撮れたとか。岩井監督自身、最も気に入っているシーンの1つに挙げている。

そして3つ目は、父が亡くなって数日後、少年・樹が少女・樹の家を訪問し、自分の代わりに本を返しておいてほしいとお願いするシーン。ドアに貼られた忌中札を見て、急にかしこまって「…… どうも御愁傷様です」と言うと、少女・樹が微笑む。この微笑みの可愛いこと!

―― ちなみに、その時に渡した本が、マルセル・プルーストの『失われた時を求めて』である。あれから10余年、この本は意外なカタチで再び、樹の前に登場する。同映画のラストシーンだ。本を持ってきたのは、同じ中学の図書委員の後輩の少女たち。「ちょっといいものを見つけたので――」

本を受け取り、改めてそのタイトル「失われた時を求めて」を見つめる樹。

「裏です、裏」

「裏、裏」

「カードです」

言われるままに本を裏返し、図書カードを取り出す樹。そこには、たった一人の名前が、あの時のまま書いてある―― 藤井樹。懐かしさに、思わず微笑む。

「裏です、裏」

なおも後輩の少女は言う。カードを裏返す樹。そこには――

この瞬間、全ての伏線が回収される。

貸出カードに書かれた藤井樹の名前の意味も、文通の最後で渡辺博子が樹からの手紙を全て返却した意味も、中山美穂が博子と樹の二役を演じた意味も――

ちなみに、あのイラストは岩井俊二監督の直筆だそーな。大学で美術学科を専攻した伏線も、回収されたのである。

2023.03.25

■ Love Letter

監督:岩井俊二

撮影:篠田昇

主演:中山美穂

公開:1995年3月25日

「美しい脚本」の共通点とは?

美しい脚本の映画がある。

美しい脚本とは―― 一度、見始めたら時を忘れて夢中になり、気が付いたらエンドロールが流れていること。ほどよく伏線と回収が散りばめられ、そこに無理がないこと。ラストは、パズルの最後の1ピースがハマるように、完璧なハッピーエンドであること。僕は、そんな脚本を「美しい脚本」と呼んでいる。

例えば―― 宮崎駿監督の初監督作品『ルパン三世 カリオストロの城』がそうだ。冒頭、モナコのカジノから盗み出した大金を偽札のゴート札と見抜いたルパンは、その出処と噂されるカリオストロ公国へ。そこには、公国最後の姫クラリスに結婚を迫るカリオストロ伯爵がいた。やがて、伯爵の目的が、クラリスの指環に秘められたカリオストロ家の財宝と知るルパン。物語の終盤、財宝の正体が露わになるシーンは圧巻である。さらに「ルパンは何も盗んでいない」と擁護するクラリスへの銭形の名言「いや、奴はとんでもないものを盗んでいきました。あなたの心です!」

―― なんと美しい脚本だろう。

ホイチョイ・ムービー第一弾の『私をスキーに連れてって』の脚本も美しい。それは、クリスマス・イブにスキー場で出会った一組の男女が、バレンタインデーに心を通わせるまでの2ヶ月弱を描いたボーイ・ミーツ・ガールの群像劇。2つの話(2人の恋の行方と、発表会までにスキー板とウェアを届けるミッション)が並行して進み、ラストはその2つが重なる珠玉のハッピーエンド。原案のホイチョイ・プロダクションズと、脚本の一色伸幸サンの名人芸が光る逸品である。

洋画なら、かの『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の脚本が最高だ。主人公マーティは、ひょんなことから友人の科学者ドクの作ったタイムマシン(デロリアン)で30年前へ―― そこは、両親が自分と同じ高校生の時代。マーティはある出来事から自分の母親から思いを寄せられ、両親の結婚に黄信号が点る。また、元の時代に戻ろうにも、この時代にはタイムマシンを動かす強い電気を作る術がなく、途方に暮れる。若き日のドクが言う。「今の時代、強い電流を出せるのは稲妻くらいしかない。だが、稲妻はいつ、どこに落ちるか分からない」。その言葉にマーティが振り返る。「それが、わかるんだよ」―― そこから物語は、華麗なる伏線回収パートへ。

面白いことに、それらの美しい脚本を持つ作品には、いくつかの共通点がある。

1つは、時代を映すような社会的なテーマを持たないこと。昔、ある映画人がこんなことを言った。「映画におけるテーマとは、評論家がつまらない作品をほめる手段に過ぎない」―― まぁ、それは言い過ぎだとしても、社会的なテーマを含まないということは、純粋に脚本の面白さで勝負するしかないってこと。

2つ目は、3作品とも上映時間が2時間を切ること。俗に映画はハサミの芸術と言われるが、削いで、削いで、ブラッシュアップした結果が、その上映時間である。そして3つ目は、女優(ヒロイン)が魅力的に描かれていること。『カリ城』のクラリス、『私スキ』の原田知世、『BTF』のリー・トンプソン―― 皆、一様に美しい。

今から28年前に公開された岩井俊二監督作品「Love Letter」

要するに―― それら、美しい脚本の映画とは、純粋なエンタメ作品である。そして、今回取り上げる映画もまた、その脚本はガラス細工のように美しい。ほんの出来心から、亡き恋人の昔の住所に手紙を出したヒロイン――。ところが、よもやの返事が来て、やがて明らかになる同姓同名の少年と少女の物語。神戸と小樽、現代と過去を手紙が行き交い、ラストは失われた時を埋める “ラブレター” に行き着く。そう―― 今から28年前の今日、1995年3月25日に公開された岩井俊二監督の映画『Love Letter』である。

岩井俊二―― 1963年1月24日、宮城県仙台市生まれ。学生時代は小説家に憧れ、横浜国立大学美術学科で絵を学んだのもその一環だったという。卒業後は映像の世界を志し、アルバイトをしながら人脈作りに励み、1988年ごろからミュージックビデオの仕事を始める。東京少年を始め、ブレイク前のZARDや平松愛理の「部屋とYシャツと私」、サザンオールスターズの「シュラバ★ラ★バンバ」などを手掛けた。

1991年、関西テレビの深夜ドラマ枠『DRAMADOS』(ドラマドス)の「見知らぬ我が子」(91年)でテレビドラマに進出(脚本・演出)する。翌92年には、フジテレビの『世にも奇妙な物語』で、高田純次を主演に「蟹缶」を撮った。酒屋に強盗が入り、蟹缶1つを盗んで逃げたが、店主(高田)は警察の取り調べに蟹缶1つじゃばつが悪く、ほんの出来心で「現金150万円が盗まれた」と嘘をつく話。ところが、それが平和な町を巻き込む大騒動に発展する――。

岩井監督が恵まれていたのは、90年代初頭、関西テレビを含むフジテレビ系列は、若い才能がチャレンジできるオムニバスドラマの枠をいくつか持っていたこと。当時のフジは80年代に「楽しくなければテレビじゃない」で一世を風靡し、民放の王者に君臨したが、それはバラエティ部門がメイン。実はドラマ部門は「ドラマのTBS」のはるか後塵を拝していた。

そこで、小牧次郎サンや石原隆サンらフジの若手社員たち(2人は映画『私をスキーに連れてって』の企画にゴーサインを出したことでも知られる)は、前述の『世にも奇妙な物語』を始め、その後枠の「if もしも」といった1つのコンセプトのオムニバスドラマの枠を作り、積極的に若手の脚本家や演出家を起用した。深夜ドラマ枠では、『La cuisine』(ラ・キュイジーヌ)という、毎回1つの料理をテーマにしたドラマ枠を作り、こちらはより自由な作品にトライできた。

そう―― まさに、その時、かの “新・黄金の6年間” へ向けたエントリーが始まっていたのである。当時、新人脚本家だった北川悦吏子も三谷幸喜も、新人監督だった星護も本広克行も、皆、それらオムニバスドラマでチャンスをもらい、羽ばたいたのである。当時、バラエティが好調で、視聴率三冠王で余裕のあるフジテレビだからできた、ある種のノブレスオブリージュとも――。

岩井監督も、この流れに乗る。関西テレビの『DRAMADOS』では、夏のある一日、女の子がアパートの部屋で過ごす怠惰で奇妙な姿を映した『夏至物語』(92年)を撮り、フジテレビの『La cuisine』では、クリスマス・イブに突然、部屋に侵入して霊たちのためにスープを作り始めるファンタジー仕立ての『GHOST SOUP』(92年)や、のちの映画『スワロウテイル』を思わせる無国籍感あふれる探偵ドラマの『FRIED DRAGON FISH』(93年)を手掛けた。

岩井監督の人生を変える1本のドラマとは?

そして1993年夏、岩井監督の人生を変える1本のドラマが生まれる。『if もしも』の一篇として放送された「打ち上げ花火、下から見るか? 横から見るか?」である。1人の少女・なずな(奥菜恵)を前に、2人の少年(山崎裕太、反田孝幸)がプールで競争し、なずなは密かに勝った方と “駆け落ち” を企むという物語。同枠のコンセプト通り、2つのパターンが描かれた。舞台となった千葉の飯岡町(現・旭市)の風情のある町並みが美しく、誰もが思い当たる少年少女期のノスタルジーを描いた傑作として評価された。そして―― 岩井監督は同ドラマで、テレビ作品ながら異例の日本映画監督協会新人賞を受賞する。

岩井監督は一躍、時の人になった。

1994年、彼は初の劇場用短編映画を撮る。山口智子と豊川悦司が共演する『undo』である。マンションに暮らす一組の若夫婦の物語。専業主婦の萌実(山口)は夫(豊川)が働きに出ている昼間、退屈な時間を埋めるために編み物を始めるが、いつしか自分を毛糸で縛っている―― という不思議な話。

1995年ベルリン国際映画祭で最優秀アジア映画賞を受賞するなど、これも高い評価を受ける。何より、役者としてまさに頂点を迎えようとする山口智子サンを起用できたのが大きかった。半ば偶然だが、当時の岩井監督が “持っていた” ということだろう。

思うに、岩井監督が撮る作品には大きく2つの系譜がある。1つは、一連の深夜ドラマや先の『undo』などに見られる、エッジが立って、ファンタジーや無国籍感あふれる、現実と異世界の狭間にいるような “境界線モノ”。もう1つは、「打ち上げ花火~」に端を発する美しい映像と、どこか懐かしいノスタルジー感と、魅力的な女性が描かれる “ピュア路線” である。

岩井俊二32歳。初めて手がけた劇場用長編

そして――『Love Letter』は後者である。おっと、だいぶ前置きが長くなった。同映画が封切られたのは1995年。時に、岩井俊二監督は32歳になっていて、彼が初めて手掛けた劇場用長編映画だった。フジテレビとヘラルドエースが出資し、制作は当時、岩井監督が在籍していた映像制作会社のROBOTが担当した。同社と言えば、今でこそ『踊る大捜査線 THE MOVIE』シリーズや、『ALWAYS 三丁目の夕日』シリーズなど、大ヒット作品を数多く手掛けた大御所感があるけど、元々はCMの制作プロダクションで、映画制作に進出した第一作が、なんと『Love Letter』だった。

当時、僕は福岡でサラリーマンをしていて、KBCシネマという単館系の劇場で同映画を見た記憶がある。見る前から既に『Love Letter』は口コミで評判になっていた。今思えば、ネットのない時代、どうやって僕らは口コミの情報を耳にしていたのだろう。得てして、映画は期待しないで見た方がいいと言われるが、見終わった直後の僕の感想は「なんて面白いんだ!」――。そんな経験は今に至るまで、同映画と三谷幸喜監督の『ラヂオの時間』、そして庵野秀明監督の『シン・ゴジラ』くらいしかない。

ストーリー自体はシンプルである。神戸にて―― 亡き婚約者・藤井樹の三回忌に出席した渡辺博子(中山美穂)は、藤井の実家で彼の母親(加賀まりこ)から、藤井の中学時代の卒業アルバムを見せてもらう。巻末には、今は国道になっているという小樽時代の彼の住所。博子はそれを腕に書き写し、ほんの出来心で天国の彼に手紙を出す。

ところが―― 思いがけず、返事が来る。しかも、差出人は亡くなったはずの「藤井樹」本人。驚く博子―― と、これは神戸にいる博子目線。この時点で観客には、小樽にいる藤井樹が女性で、なんと―― 中山美穂が二役を演じているのが明かされる。これは一体、どういうことか。

何度か手紙をやりとりするうち、博子側の誤解が解ける。亡くなった彼のクラスに、同姓同名の女性の藤井樹がいたのである。博子は誤って彼女の住所を書き写し、手紙を送ったらしい。謝る博子。だが、ここで彼女は厚かましくも、こんな一文を添えてしまう。「ところで、もし彼について覚えていることがあれば、教えていただけないでしょうか」

映画「Love Letter」の真の見どころとは?

ここから、奇妙な関係の2人の文通が始まる。観客にとってはどちらも中山美穂だが、博子は物静かなタイプで、一方の樹は図書館員(ちなみに、ロケ地は旧日本郵船株式会社小樽支店。同映画は小樽の観光案内にもなっている)で、風邪っぴきのマイペース。一応、キャラ分けは出来ている。

「拝啓、渡辺博子さま――」誤解も解けた小樽の樹は、気を良くして、中学時代の思い出を語り出す。だが、それは樹にとってあまりいい思い出ではなかったらしい―― と、ここで、スクリーンは回想モードに入る。正直、映画『Love Letter』の真の見どころは、ここからである。

中学1年の入学式。クラスで担任が出席を取っている。手を挙げて返事をする生徒たち。「藤井樹」――「はい」と、ここで2人の手が挙がる。中学時代の少年・藤井樹(柏原崇)と少女・藤井樹(酒井美紀)である。「同姓同名か」の担任のつぶやきに、ドッと笑い出すクラスメートたち。

「―― こんな調子の狂ったスタートを切った私の中学生活は、以後もアイツのせいで不当な差別に満ち溢れた、暗い3年間になってしまったのです。例えば、日直の時なんか――」

ここで、2人で日直を務めた日の回想に入る。黒板の右下の日直欄には、藤井樹の名前が並び、当たり前のように相合傘とハートマークがイタズラで描かれている。それを、淡々と黒板消しで消す少女・樹。もう一人の少年・樹は、窓際の机で日誌を書いている。この時の2人の距離感がとてもいい。

少女・樹「…… 藤井クン、あしたの日直、誰だっけ?」

少年・樹「村岡と、船橋。…… 今日の数学って、なんだっけ」

少女・樹「(名前を書く手を止め)…… 方程式」

少年・樹「何方程式?」

その時、廊下からクラスメートの男子3人が2人をはやし立てる。

生徒A「藤井樹! 熱いねぇ! 熱いねぇ! 失礼しやしたっ!」

―― と言って、廊下を走り去る。

少女・樹「…… 連立方程式」

少年・樹「(日誌から目を上げずに)…… サンキュ」

―― とまぁ、こんな具合。以後も、度々中学時代の2人の樹のエピソードが挿入されるが、基本、2人の距離感と温度は変わらない。だが、どれもノスタルジー感にあふれ、とてもいい。中でも白眉は、やはり図書室のシーンだろう。窓辺に立って、文庫本を読む少年・樹。その姿は薄もやがかかり、儚げである。まるで、今にも消えてしまいそうだ(実際、一度消える)。

ちなみに、この時、同映画にとって重要な伏線が張られる。少年・樹はやたら難解な本を借りる習性があり、「こんなの読むの?」と問う少女・樹に、藤井樹の名前のみが書かれた貸し出しカードをトランプのように広げ、「藤井樹ストレートフラッシュ」と返す。

中山美穂が二役を演じた意味とは?

映画『Love Letter』の撮影(カメラマン)は、今は亡き篠田昇サンである。露出を多めに、フォーカスを甘めに、手持ちを多用する岩井監督の映像美(いわゆる岩井美学)を確立したのは、この人である。岩井監督とは『undo』から2004年の『花とアリス』まで共にし、同年、この世を去った。

俗に、優れた映画とは、どれだけ観客に「このシーンが好き」と言わせられるかに尽きるという。その意味では、僕にとって、映画『Love Letter』で外せないシーンは3つある。

1つは、放課後の自転車置き場のシーンだ。2つの藤井樹の答案用紙を見比べるために、自転車のペダルを回してライトを照らす描写のノスタルジックたるや! 恐らく、岩井監督はこのシーンを撮りたくて、逆算して答案用紙のエピソードを作ったのではないか。

2つ目は、父親の葬儀の帰り、雪山を走る少女・樹が靴のまま雪の上を滑るシーン。前日まで雪がなく、撮影を諦めていたところ、夜中に雪が降って奇跡的に撮れたとか。岩井監督自身、最も気に入っているシーンの1つに挙げている。

そして3つ目は、父が亡くなって数日後、少年・樹が少女・樹の家を訪問し、自分の代わりに本を返しておいてほしいとお願いするシーン。ドアに貼られた忌中札を見て、急にかしこまって「…… どうも御愁傷様です」と言うと、少女・樹が微笑む。この微笑みの可愛いこと!

―― ちなみに、その時に渡した本が、マルセル・プルーストの『失われた時を求めて』である。あれから10余年、この本は意外なカタチで再び、樹の前に登場する。同映画のラストシーンだ。本を持ってきたのは、同じ中学の図書委員の後輩の少女たち。「ちょっといいものを見つけたので――」

本を受け取り、改めてそのタイトル「失われた時を求めて」を見つめる樹。

「裏です、裏」

「裏、裏」

「カードです」

言われるままに本を裏返し、図書カードを取り出す樹。そこには、たった一人の名前が、あの時のまま書いてある―― 藤井樹。懐かしさに、思わず微笑む。

「裏です、裏」

なおも後輩の少女は言う。カードを裏返す樹。そこには――

この瞬間、全ての伏線が回収される。

貸出カードに書かれた藤井樹の名前の意味も、文通の最後で渡辺博子が樹からの手紙を全て返却した意味も、中山美穂が博子と樹の二役を演じた意味も――

ちなみに、あのイラストは岩井俊二監督の直筆だそーな。大学で美術学科を専攻した伏線も、回収されたのである。

アナタにおすすめのコラム

2023.03.25

YouTube / 映画と番組

YouTube / moviecollectionjp

Information

あなた