この日何の日?

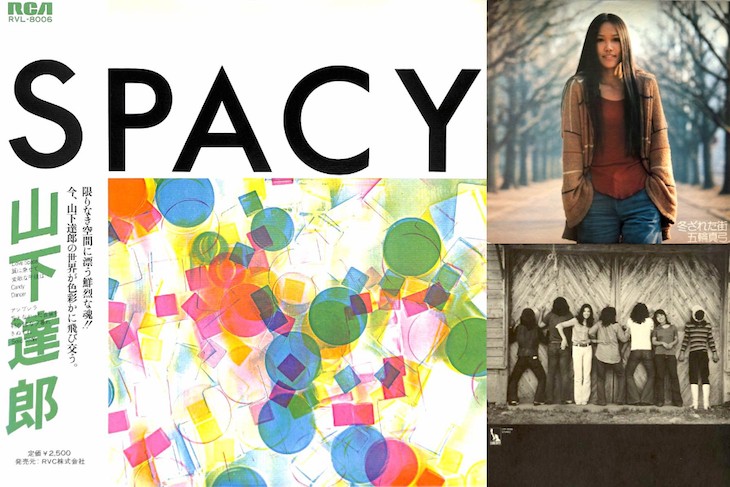

山下達郎のアルバム『SPACY』がリリースされた日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1977年のコラム

【歌手・いしだあゆみ】当時は全く売れなかった “名盤” と呼ばれる2枚のアルバム

ドナ・サマーの功績、EDM の視点から見たクィーン・オブ・ディスコ

お化けのロックは欠かせない!毎週観ていた「ムー」の不思議な世界観

佐野元春やウルフルズを輝かせた伊藤銀次の “どこか不思議な存在感” の正体とは?

むき出しで勝負した山下達郎、僕が「SPACY」のB面に首ったけだったころ

没後45年、エルヴィス・プレスリーの遺作となったシングル「Way Down」

もっとみる≫

photo:SonyMusic

この人が渡米してしまっていたら、80年代の日本の音楽は一体どうなっていたんだろう。

いきさつはどうであれ、日本に居てくれたことに心から感謝をしたいアーティスト、それはドラマーの村上 “ポンタ” 秀一だ。

70年代半ばから日本の歌謡曲はグッとカッコ良くなり、80年代前半には AOR の様式美を纏ったシティポップへと発展していった。それは、バックミュージシャンの演奏レベルが格段に上がり、多様化していくアレンジの要求に120%応えられるセンスが、そこに備わっていたからだろう。

洋盤を聴き漁って耳を肥やし、セッションという名のトレーニングを積む。それを時間の限られた録音現場で、一気にアウトプットする力を持った職人たち。スタジオミュージシャンと呼ばれる彼らの力が、70年代、半周遅れだった日本のポップスの時計を急激に進め、上質なヒット曲の量産を可能にした。

74年、プロ活動2年目のポンタ氏が参加した、五輪真弓のアルバム『冬ざれた街』。そのジャケットの裏表紙には、新時代の到来を告げる文字がある。

Arranged by HEAD

これはヘッドアレンジのことで、譜面に書き込まれた通りに演奏するのではなく、演奏者自身がその場でアイディアを出し合いながら即興的に曲を作り上げていく編曲の方法を指す。

ポンタ氏が最初に開眼したのは、72年。当時在籍していた “赤い鳥” のレコーディングに付き添い、ロサンゼルスを訪れた時のこと。そこで現地のトップミュージシャンたちのセッションを目の当たりにし、彼らとの交流の中で、ヘッドアレンジという自由度の高い手法に触れる。ポンタ氏の “歌もの” の概念が塗り替えられた瞬間だ。

『そこでよく覚えているのが「翼をください(I Would Give You Anything)」の英語版ね。この曲はポール・ハンフリーが叩いていたんだけど、何というか、豹とかチーターみたいな… ものすごいシックスティーン・ビートを聴いたんだよ。(中略)モータウン・ソウルのシックスティーンとは違う、もっと咀嚼した、滑らかなんだけどものすごくシャープで撓ったシックスティーンだったんだ。(後略)』※注1

そして帰国直後、ポンタ氏は人生初のレコーディングにのぞむ。赤い鳥『美しい星』に収録された「みちくさ」だ。45年が経った今聴いてみても、その間奏での熱量は凄まじい。重めのビートにもかかわらず前へと突っ込み、なだれ込む。また、ポンタ氏がプロ入りを決意するきっかけとなったギタリスト、大村憲司のソロも素晴らしい。ポンタ21歳、憲司23歳での驚異の作品だ。

その後、ポンタ氏は赤い鳥を脱退し、スタジオミュージシャンとしての本格的な活動を開始。著書の中で、当時のことをこう語る。

『この頃だよ、アルバムにミュージシャンの名前がクレジットされてないとか、最初のランクが圧倒的に安すぎるとか、そういうことに気づいたのは。で、ここから戦いが始まるわけ、「俺らは使い捨てかよ、オラ!」って。(中略)そこで燃えたわけよ、対等に付き合えるポップスを作らなきゃいけないって。例えばデヴィッド・フォスターとかジェイ・グレイドンなんかのロスの A.O.R みたいに、「洗練されたバッキングで歌謡曲を国際的なものにしたい」っていう気持ちは、その当時からムチャクチャあった。(後略)』※注2

この「オラ!」こそがポンタ氏の男気。言葉は荒いが誇りに満ちている。60年代に栄華を極めたモータウンレコードのバックミュージシャンたち(ファンク・ブラザーズ)が、マーヴィン・ゲイ「ホワッツ・ゴーイン・オン」(71年)のヒットまで、名前をクレジットされなかったという話を彷彿とさせるが、日本の歌謡界でも似たような現象が起きていたのだ。

実際に、これもポンタ氏か! と今さら驚いたのが、ピンク・レディーのデビューシングル「ペッパー警部」(1976)。ポンタ氏が1日最大8件のレコーディングをこなしていた超多忙期の録音にあたる。持ち味であるフィルをいっさいやらせてもらえないながらも、阿久悠の詞と都倉俊一のアレンジに脱帽しての参加だったという。このテンポで、この粒の揃ったキックの連打! これはもうアスリートの域だ。テレビの前で、姉と振付けを真似していたこの曲。まさか4歳からポンタ氏に踊らされていたとは…!

また、面白いエピソードがひとつ。キャンディーズ「年下の男の子」(1975)の最初のテイクは、ポンタ氏と岡沢章(b)によるものだったという。しかし、デキがカッコ良すぎたため、渡辺プロダクション社長の渡辺晋氏は「これは歌謡曲じゃない」と一蹴。敢えなく、お蔵入りとなってしまったそうだ。日本が誇るソウルチューンになっていたかもしれない幻の音源。聴けるものなら是非聴いてみたい。

そんな多忙なポンタ氏に2度目の衝撃が訪れるのは、76年ニューヨーク。そこで出会ったのは、よりエッジの効いた緊張感のあるリズムだったという。ブレッカー・ブラザーズ、スティーリー・ダン、そして中でも最も影響を受けたというスティーヴ・ガッド。ポンタ氏は、その後何度も渡米を繰り返しながら、セッションで交わる日本のミュージシャンたちに、その研ぎ澄まされた感覚を伝播させていった。

当時、気鋭のミュージシャンたちが集まり、新たなムーブメントを巻き起こしていた深夜セッションの場には、山下達郎の姿もあったという。達郎自身も、初めてのソロアルバム『CIRCUS TOWN』の録音で、ロスとニューヨークの現場を体験したばかりの頃。きっと共鳴する何かがそこにあったのだろう。

そしていよいよ、機が熟す。

譜面通りに演奏するバックバンドという感覚ではなく、自分たちでサウンドをクリエイトしていくという意識のミュージシャンたち。それに対して、場数を踏んで感性を磨いてきた彼らを信頼し、ポップスとしてのクオリティーを共に追求しようとする歌い手。ヘッドアレンジという手法が理想的なバランスで実を結んだのが、77年山下達郎『SPACY』だ。

このアルバムでのポンタ氏の録音は5曲。

1. LOVE SPACE

3. 素敵な午後は

4. CANDY

5. DANCER

6. アンブレラ

達郎自身のアレンジをもとに展開される、ミュージシャン同士の相互作用。中でもリズムをつかさどるドラムとベースの絡みが、曲の方向性を決定づける。意外にも、ポンタ氏と細野晴臣(b)が組んだ録音は、このアルバムが初めてだったという。もちろんこの組合せは達郎からのオファーであり、ふたりの調合にきっと勝算があったのだろう。

それが見事にマッチしたのがオープニングの「LOVE SPACE」。うねるベースと歌うドラムが実に気持ち良く、この曲の醸し出す多幸感が、アルバム全体の空気を作り出しているとも言える。そして、イントロの印象的なタムの音。歌詞とメロディーを見て、ドラムセットの選択からチューニングまでを行うというポンタ氏のこだわりが、まさにこの音に現れている。

そして、ポンタ氏を語る上で注目したいのが、アルバム5曲目の「DANCER」だ。この曲は、私が知る限りの邦楽ポップスの中で、もっともカッコいい1曲だと言い切れる。このミディアムテンポの 16BEAT にして、この粘りと色気。裏拍から突き刺さるようなオープンハイハット。これぞ村上 “ポンタ” 秀一だ。ものすごくグルーヴしながらも決して熱くならない空気感は、アイザック・ヘイズ『シャフト』にも負けないクールさ。遠くから聞こえる松木恒秀(g)のオブリもインスピレーションの宝庫だ。これこそ、ポンタ氏が目指した世界に誇れる1曲に間違いない。

これまでのキャリアの中で、録音は14,000曲を越えるというポンタ氏。音作りに関わる現場の士気を高め、日本のポップスのクオリティーを短期間で底上げした張本人である。近年、70〜80年代の歌謡曲やシティポップが、海外での評価を上げているという。ポンタ氏の「オラ!」という気概は、決して無駄ではなかったのだ。

「洗練されたバッキングで歌謡曲を国際的なものにしたい」

かつて20代のポンタ青年が掲げた想いは、今現実のものとなったのだった。

引用文:

※注1 ※注2 村上 “ポンタ” 秀一著『俺が叩いた。ポンタ、70年代名盤を語る』より

2019.01.01

いきさつはどうであれ、日本に居てくれたことに心から感謝をしたいアーティスト、それはドラマーの村上 “ポンタ” 秀一だ。

70年代半ばから日本の歌謡曲はグッとカッコ良くなり、80年代前半には AOR の様式美を纏ったシティポップへと発展していった。それは、バックミュージシャンの演奏レベルが格段に上がり、多様化していくアレンジの要求に120%応えられるセンスが、そこに備わっていたからだろう。

洋盤を聴き漁って耳を肥やし、セッションという名のトレーニングを積む。それを時間の限られた録音現場で、一気にアウトプットする力を持った職人たち。スタジオミュージシャンと呼ばれる彼らの力が、70年代、半周遅れだった日本のポップスの時計を急激に進め、上質なヒット曲の量産を可能にした。

74年、プロ活動2年目のポンタ氏が参加した、五輪真弓のアルバム『冬ざれた街』。そのジャケットの裏表紙には、新時代の到来を告げる文字がある。

Arranged by HEAD

これはヘッドアレンジのことで、譜面に書き込まれた通りに演奏するのではなく、演奏者自身がその場でアイディアを出し合いながら即興的に曲を作り上げていく編曲の方法を指す。

ポンタ氏が最初に開眼したのは、72年。当時在籍していた “赤い鳥” のレコーディングに付き添い、ロサンゼルスを訪れた時のこと。そこで現地のトップミュージシャンたちのセッションを目の当たりにし、彼らとの交流の中で、ヘッドアレンジという自由度の高い手法に触れる。ポンタ氏の “歌もの” の概念が塗り替えられた瞬間だ。

『そこでよく覚えているのが「翼をください(I Would Give You Anything)」の英語版ね。この曲はポール・ハンフリーが叩いていたんだけど、何というか、豹とかチーターみたいな… ものすごいシックスティーン・ビートを聴いたんだよ。(中略)モータウン・ソウルのシックスティーンとは違う、もっと咀嚼した、滑らかなんだけどものすごくシャープで撓ったシックスティーンだったんだ。(後略)』※注1

そして帰国直後、ポンタ氏は人生初のレコーディングにのぞむ。赤い鳥『美しい星』に収録された「みちくさ」だ。45年が経った今聴いてみても、その間奏での熱量は凄まじい。重めのビートにもかかわらず前へと突っ込み、なだれ込む。また、ポンタ氏がプロ入りを決意するきっかけとなったギタリスト、大村憲司のソロも素晴らしい。ポンタ21歳、憲司23歳での驚異の作品だ。

その後、ポンタ氏は赤い鳥を脱退し、スタジオミュージシャンとしての本格的な活動を開始。著書の中で、当時のことをこう語る。

『この頃だよ、アルバムにミュージシャンの名前がクレジットされてないとか、最初のランクが圧倒的に安すぎるとか、そういうことに気づいたのは。で、ここから戦いが始まるわけ、「俺らは使い捨てかよ、オラ!」って。(中略)そこで燃えたわけよ、対等に付き合えるポップスを作らなきゃいけないって。例えばデヴィッド・フォスターとかジェイ・グレイドンなんかのロスの A.O.R みたいに、「洗練されたバッキングで歌謡曲を国際的なものにしたい」っていう気持ちは、その当時からムチャクチャあった。(後略)』※注2

この「オラ!」こそがポンタ氏の男気。言葉は荒いが誇りに満ちている。60年代に栄華を極めたモータウンレコードのバックミュージシャンたち(ファンク・ブラザーズ)が、マーヴィン・ゲイ「ホワッツ・ゴーイン・オン」(71年)のヒットまで、名前をクレジットされなかったという話を彷彿とさせるが、日本の歌謡界でも似たような現象が起きていたのだ。

実際に、これもポンタ氏か! と今さら驚いたのが、ピンク・レディーのデビューシングル「ペッパー警部」(1976)。ポンタ氏が1日最大8件のレコーディングをこなしていた超多忙期の録音にあたる。持ち味であるフィルをいっさいやらせてもらえないながらも、阿久悠の詞と都倉俊一のアレンジに脱帽しての参加だったという。このテンポで、この粒の揃ったキックの連打! これはもうアスリートの域だ。テレビの前で、姉と振付けを真似していたこの曲。まさか4歳からポンタ氏に踊らされていたとは…!

また、面白いエピソードがひとつ。キャンディーズ「年下の男の子」(1975)の最初のテイクは、ポンタ氏と岡沢章(b)によるものだったという。しかし、デキがカッコ良すぎたため、渡辺プロダクション社長の渡辺晋氏は「これは歌謡曲じゃない」と一蹴。敢えなく、お蔵入りとなってしまったそうだ。日本が誇るソウルチューンになっていたかもしれない幻の音源。聴けるものなら是非聴いてみたい。

そんな多忙なポンタ氏に2度目の衝撃が訪れるのは、76年ニューヨーク。そこで出会ったのは、よりエッジの効いた緊張感のあるリズムだったという。ブレッカー・ブラザーズ、スティーリー・ダン、そして中でも最も影響を受けたというスティーヴ・ガッド。ポンタ氏は、その後何度も渡米を繰り返しながら、セッションで交わる日本のミュージシャンたちに、その研ぎ澄まされた感覚を伝播させていった。

当時、気鋭のミュージシャンたちが集まり、新たなムーブメントを巻き起こしていた深夜セッションの場には、山下達郎の姿もあったという。達郎自身も、初めてのソロアルバム『CIRCUS TOWN』の録音で、ロスとニューヨークの現場を体験したばかりの頃。きっと共鳴する何かがそこにあったのだろう。

そしていよいよ、機が熟す。

譜面通りに演奏するバックバンドという感覚ではなく、自分たちでサウンドをクリエイトしていくという意識のミュージシャンたち。それに対して、場数を踏んで感性を磨いてきた彼らを信頼し、ポップスとしてのクオリティーを共に追求しようとする歌い手。ヘッドアレンジという手法が理想的なバランスで実を結んだのが、77年山下達郎『SPACY』だ。

このアルバムでのポンタ氏の録音は5曲。

1. LOVE SPACE

3. 素敵な午後は

4. CANDY

5. DANCER

6. アンブレラ

達郎自身のアレンジをもとに展開される、ミュージシャン同士の相互作用。中でもリズムをつかさどるドラムとベースの絡みが、曲の方向性を決定づける。意外にも、ポンタ氏と細野晴臣(b)が組んだ録音は、このアルバムが初めてだったという。もちろんこの組合せは達郎からのオファーであり、ふたりの調合にきっと勝算があったのだろう。

それが見事にマッチしたのがオープニングの「LOVE SPACE」。うねるベースと歌うドラムが実に気持ち良く、この曲の醸し出す多幸感が、アルバム全体の空気を作り出しているとも言える。そして、イントロの印象的なタムの音。歌詞とメロディーを見て、ドラムセットの選択からチューニングまでを行うというポンタ氏のこだわりが、まさにこの音に現れている。

そして、ポンタ氏を語る上で注目したいのが、アルバム5曲目の「DANCER」だ。この曲は、私が知る限りの邦楽ポップスの中で、もっともカッコいい1曲だと言い切れる。このミディアムテンポの 16BEAT にして、この粘りと色気。裏拍から突き刺さるようなオープンハイハット。これぞ村上 “ポンタ” 秀一だ。ものすごくグルーヴしながらも決して熱くならない空気感は、アイザック・ヘイズ『シャフト』にも負けないクールさ。遠くから聞こえる松木恒秀(g)のオブリもインスピレーションの宝庫だ。これこそ、ポンタ氏が目指した世界に誇れる1曲に間違いない。

これまでのキャリアの中で、録音は14,000曲を越えるというポンタ氏。音作りに関わる現場の士気を高め、日本のポップスのクオリティーを短期間で底上げした張本人である。近年、70〜80年代の歌謡曲やシティポップが、海外での評価を上げているという。ポンタ氏の「オラ!」という気概は、決して無駄ではなかったのだ。

「洗練されたバッキングで歌謡曲を国際的なものにしたい」

かつて20代のポンタ青年が掲げた想いは、今現実のものとなったのだった。

引用文:

※注1 ※注2 村上 “ポンタ” 秀一著『俺が叩いた。ポンタ、70年代名盤を語る』より

2019.01.01

Apple Music

Apple Music

Apple Music

Information

あなた