この日何の日?

映画「シン・仮面ライダー」劇場公開日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

2023年のコラム

【未唯mie インタビュー】ピンク・レディー新解釈!度肝を抜いた5拍子の「ペッパー警部」

中森明菜が松田聖子を抜いた!ついに発売「80年代アイドル総選挙!ザ・ベスト100」

闘うロックバンド《U2》の終わりなき旅!今までの代表曲をセルフカバーした理由は?

賛否両論「シン・仮面ライダー」庵野秀明の “ノスタルジーだけじゃない” 新しい作品

賛否両論「シン・仮面ライダー」古参のライダーファンが胸アツになった10のトリビア

賛否両論「シン・仮面ライダー」“昭和ライダーありき” じゃない視点で語ってみた!

もっとみる≫

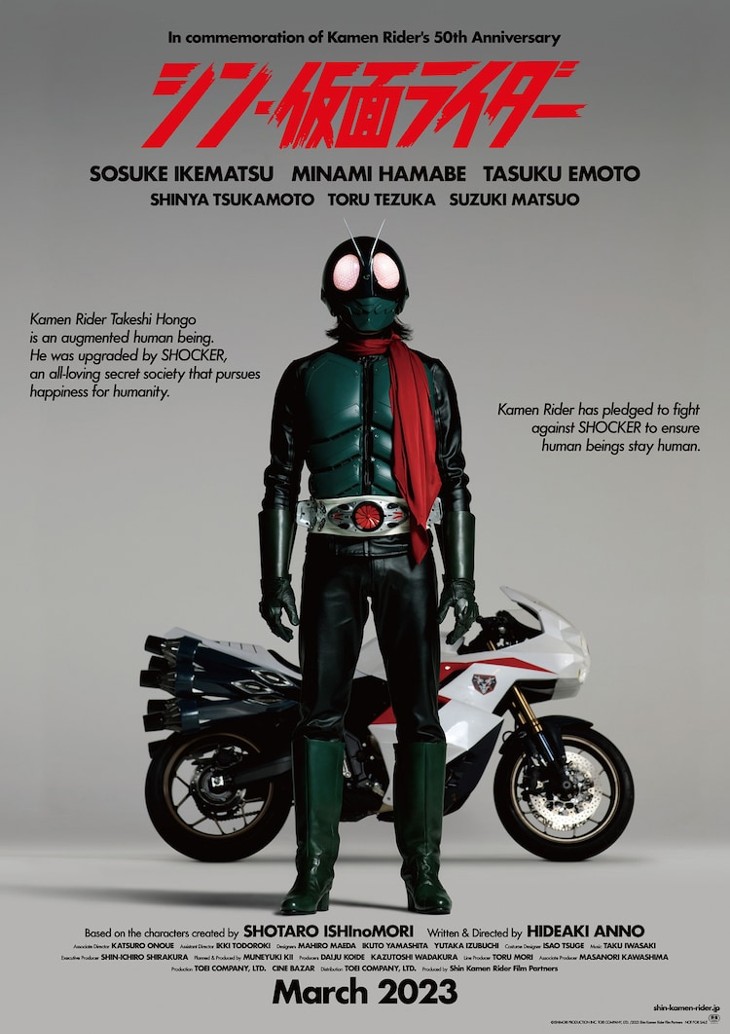

待ちに待った庵野秀明監督作品「シン・仮面ライダー」

待ちに待った庵野秀明監督作品『シン・仮面ライダー』がついに公開されるやいなや議論百出、毀誉褒貶(きよほうへん)相半ばの感があった。とにかくそれだけ注目度の高い話題作であったという証しだ。

しかしここではそれらの議論にはなるべく耳を貸さず、作品本編をもとに、庵野監督の発言なども紐解きつつワタシなりの私感を記してみる。だから以下の内容が正論・正解とは限らないし、ネタバレも含みますので未見の方はご注意ください。

さて、この『シン・仮面ライダー』を待ち望んでいたのはどんなヒトたちだろうか。

もちろん庵野監督の熱狂的なファン、そして仮面ライダー全シリーズを愛するファンは言うまでもないが、一方で私のように庵野監督の『新世紀ヱヴァンゲリヲン』もろくに知らずとも、昭和の仮面ライダー、特に1作目の『仮面ライダー』(1971年)第1話から13話までのいわゆる旧1号編、すなわち主演俳優・藤岡弘(現:藤岡弘、)の撮影中のバイク事故により急きょ2号ライダー編に突入する前のエピソードが好きな者、そして原作者・石森章太郎先生のファンである者も含まれるであろう。

庵野監督の並々ならぬ “旧1号愛”

この『シン・仮面ライダー』の検討段階で、複数名のデザイナーから提示されたライダーのデザイン案のうち、庵野監督が選んだのはもっとも旧1号に近いデザインだったことからも、そして映画公開前にリリースされた特報が、旧1号編のオープニングのカット割りを忠実に再現した映像だったことからも、庵野監督の並々ならぬ “旧1号愛” がひしひしと感じられた。

さらには、公開に合わせて毎日放送で深夜に放送された『庵野秀明セレクション 仮面ライダー傑作選』で、選ばれた10エピソードのうち実に4作を旧1号編のエピソードが占めていたことも然り。かくして我らオールドファンの期待はいやが上にも高まった。

当初怪奇アクションドラマを目指した『仮面ライダー』というテレビ番組は非常に暗く、そして怖かった。ライダーの敵である謎の組織・ショッカーが送り込む怪人は、物陰や押入れの中からフッと現れそうな等身大の恐ろしさがあったのだ。

この『仮面ライダー』が子供たちの人気をさらい超人気番組となったのは、暗くて怖い「旧1号編」よりも、その後明るく派手になった「2号編」になってからであったが、この「旧1号編」の容赦ない暗さは、むしろ大人になった今の目で観た方がより魅力的に映る。

原作者・石森章太郎の、常にどこかニヒルな “独特の暗さ”

原作者の石森章太郎先生はあらゆるジャンルを描き分ける漫画家であったがその実、シリアスな作品のみならずコメディ調の作品においても常にどこかニヒルな “独特の暗さ” があった。

ペンタッチも初期の手塚治虫調のタッチから、この『仮面ライダー』の頃の劇画調タッチへと至り、その暗さはいよいよやるせ無いまでのアンニュイで陰鬱なムードに変貌している。

さらに漫画版『仮面ライダー』の暗さには、当時の世相をも反映していたように感じられる。

そのストーリーには、人間の愚かさが引き起こした「公害」や「自然破壊」等に対する石森先生の深い絶望と怒りが滲み出ている。そんな愚かな人間の「文明」に対立する位置にある「自然」を象徴するものとして、絶望の中から石森先生が送り出したのが、風をエネルギー源とした昆虫型ヒーロー、仮面ライダーだったのではないかと思う。

だからテレビ版『仮面ライダー』の初期における暗さは、石森漫画を忠実に実写化した結果だったと言える。のちに石森先生は――

「僕の気持ちの中では『仮面ライダー』は1号で終わっているんだ、本当をいうとね。」

(池田憲章・高橋信之編著『ウルトラマン対仮面ライダー』所収のインタビューより)

「第2クールぐらいまでの『仮面ライダー』は、僕も気に入っていた。暗くてね(笑)。そもそもの発想が、あの当時の子供番組にないパターンをやりたいってことだったから。」

(『変身ヒーロー大全集』所収のインタビューより)

―― と発言されていることからもそれが窺えるのだ。

福音となった「シン・仮面ライダー」、庵野監督数々の発言

ところで話は突如として飛躍するが… 確か昭和50年代頃の日本酒のCMで、

「まだ甘口の酒が多いとお嘆きの貴兄に、辛口の○○を贈ります」

―― というナレーションがあったことをご記憶だろうか…?

1971年の初登場から幾星霜、何度かの中断を経て、令和の世となった今も『仮面ライダー』シリーズは、毎週日曜日の朝に新作の放送が続いている。

昭和ライダー好きの私なども、新シリーズが始まる毎に第一話は必ず観る。前述のように昭和から令和に至る全ての仮面ライダーを愛しておられる方も存在する訳で、私もそんな心の広い人間になりたいと祈るような気持ちで第一話を観るのだが、“ひとくち飲んだ” 途端に、(甘い・辛いの問題ではないが)やっぱり “口に合わない”、と感じてしまうのだ。

私ごときがどう感じようと、現在も仮面ライダーシリーズは年少の視聴者にしっかり受け入れられているのだからそれで良い。しかしできればイイ大人な私もそんな視聴者に混じって令和ライダーを楽しみたいと思うのだがどうしても馴染めず、常に疎外感がある。

そんな私にとっても『シン・仮面ライダー』は福音となるに違いないと、期待値はMAXに上がっていた。それはなぜか?

『シン・仮面ライダー』の副読本的な存在として、『ドキュメント「シン・仮面ライダー」〜ヒーローアクション 挑戦の舞台裏〜』という願ってもない番組がNHKで放送された。

以下に、制作発表会やそのドキュメントに収録された撮影中の庵野監督の発言をいくつか列挙してみる。

「ノスタルジーだけではなく新しいものを。でもノスタルジーは捨てたくないんですよ」

「僕だけじゃなくてあの頃仮面ライダーを好きで毎週見ていた人に向けても作りたいし、その頃生まれていない今の青年や子どもが観ても面白いと思えるものを目指したいんで。(中略)この、(両世代の)間ではなく融合したものを作れないかなと今模索中です。頑張ります」

「オリジナルから離れるとオールドファンはイラッとする」

「1対1の時にはどこか『大野剣友会』っぽさを入れたい」

「オリジナルを踏襲しつつバージョンアップ」

「僕はもうワイヤーは禁止にして欲しい。絶対に使わない。ワイヤーでやっても僕の感覚だと物理法則を無視している」

―― これらはどれも私にとって、かゆいところに手が届き過ぎる発言ばかりである。

当然のことながら現在日曜の朝(通称ニチアサ)に放送されているライダーにノスタルジーは必要がない。しかしこの発言の数々からは、オールドファンにも受け入れられる作品、すなわちイイ大人である私たちも疎外感を覚えることなく楽しめる作品をめざしていると実感した。期待値がMAXとなった所以である。

それらの発言中に見られる、例えば「大野剣友会」というキーワード。これは1号から10号ライダー・ZX(ゼクロス)まで、大半の昭和ライダーで擬闘を担当した殺陣集団の名である。

一方で、このドキュメントには収録されていないが、別の発言の中で庵野監督はライダーの魅力のひとつに「音楽」を挙げている。おそらくそれは、大野剣友会と同じく1号から10号ライダー・ZX(ゼクロス)までの音楽を担当された作曲家・菊池俊輔先生の音楽を指している。

これまたあくまでも私感であるが、「音楽:菊池俊輔」、そして「擬闘:大野剣友会」は私にとっても仮面ライダーに欠くべからざる2大要素であり、仮面ライダーのスタッフクレジットからこの2大要素が消えて以降は、残念ながら心から仮面ライダーを楽しめなくなった。

大野剣友会が担当した最後のライダーとは?

さらに庵野監督からは「ゼクロスもリアルタイムで観た」という発言もあった。ゼクロスとは前述の10号ライダーこと仮面ライダーZX(ゼクロス)のことで、このライダーはシリーズ化されず、映像では『10号誕生!仮面ライダー全員集合‼』(1984年)という特番でただ一度世に出るにとどまったのであるが、結果的に音楽を菊池俊輔先生が、そして擬闘を大野剣友会が担当した最後のライダーとなったのだ。

そんな知る人ぞ知るライダーの名を敢えて挙げられていることからも、庵野監督にとってこの2大要素は欠かすことのできない存在だったのではないかと思われる。

以上、多分に想像や憶測も含まれてはいるが、この『シン・仮面ライダー』がオールドファンの私にとって福音となるに違いないと期待を膨らませたこともご理解いただけると思う。

―― というわけで、後編では我々オールドファンが期待値MAXで観た『シン・仮面ライダー』とは果たしてどんな作品であったかについて記してみる。

『賛否両論「シン・仮面ライダー」庵野秀明の “ノスタルジーだけじゃない” 新しい作品』につづく

■編集部より

旧1号編から2号編への変遷については、『その時歴史が動いた!仮面ライダー役の藤岡弘が撮影中に重傷を負うアクシデント!』をお読みください。

アナタにおすすめのコラム

2023.05.09

YouTube / 東映映画チャンネル

YouTube / 東映映画チャンネル

YouTube / 東映特撮YouTube Official

Information

あなた