この日何の日?

レインボーのアルバム「アイ・サレンダー」がリリースされた日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1981年のコラム

【昭和の春うた】矢野顕子「春先小紅」テクノポップとカネボウ春のキャンペーンソング

アイアン・メイデン不動のリーダー、スティーヴ・ハリスの先見の明

デュラン・デュランは女子のもの?そんな線引きがあったのかもしれない

時代を読んだリッチー・ブラックモア、レインボーが80年代を乗り越えるための方法論

寺尾聰「ルビーの指環」聴き手の際限なき想像に耐える松本隆の歌詞強度!

キャンディボイスの源流 ♡ 畑中葉子「もっと動いて」を、もっと聴いて!

もっとみる≫

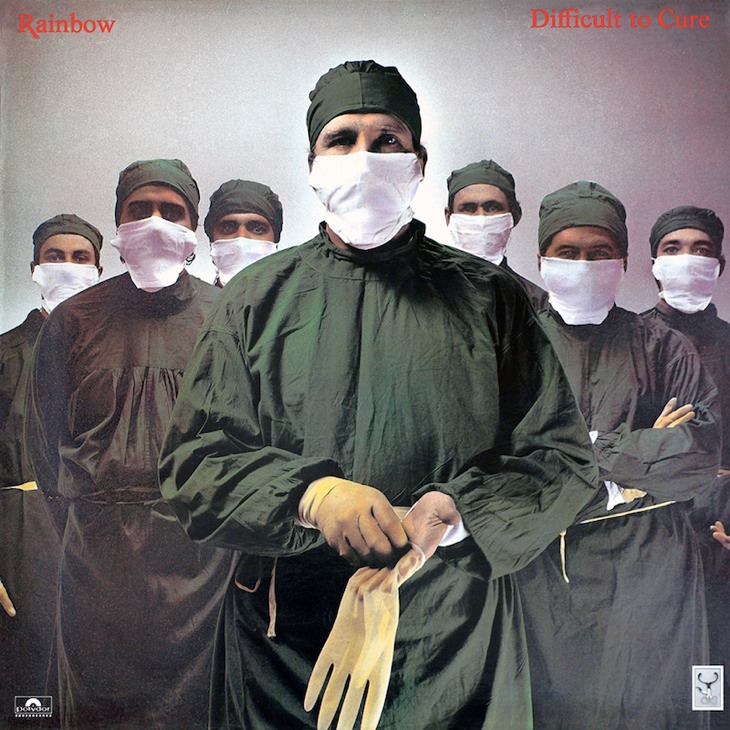

photo:FANART.TV

日本の年の瀬の音楽といえばベートーヴェンの「第九」。各ホールでは連日のように公演が行われて大盛況だし、テレビ番組や商業施設のBGMでもヘビロテされる。

かくいうわたしもベートーヴェンを尊敬し(Facebookでいいね! してるしw)、「第九」もこよなく愛する。年末に「第九」のコンサートを観ずして年を越すことはない。そして、わたしが「第九」と同様、毎年暮れになるとCDラックから引っ張り出して聴くのがレインボーの「治療不可(Difficult To Cure)」である。

1981年に発表された同名のアルバムの最後、まさに9曲目を飾る本作はリッチー・ブラックモア流の「第九」へのトリビュートナンバーだ。

この曲が収録されたアルバムはそれまでの看板メンバーだったグラハム・ボネットとコージー・パウエルが脱退し、新たなボーカルとしてジョー・リン・ターナー、ドラムスにボビー・ロンディネリが加入するという大きな人事改革を経ての第1弾。その影響もあってなのか、それまでのサウンドとは様変わりし、アメリカでのヒットを強く意識した内容になっている。レインボーがいわゆる産業ロック化した作品といってもいいかもしれない。

ポップフィールドでの認知が広がるきっかけとなった「アイ・サレンダー」(邦盤のアルバムタイトル)、ギターキッズのコピー欲をそそる早弾きソロが延々と続く「スポットライト・キッド」など、後のベスト盤にも収録される代表曲が並ぶ。

ちなみに、このアルバムはレインボーの初期やディープ・パープル時代からのコアなファンにはあまり評判がよろしくない。どのハードロックバンドでもありがちな話だが、ちょっとでもポップになったり売れ線を意識すると途端に批判する人が出てくるものだ。まぁ、その気持ちが分からないこともないけど、わたしはそういう人とあまり仲良くなれないかもしれない(笑)。

話を戻そう。この曲を最初に聴いたのはNHK-FMの土曜日のリクエスト番組だった。そのエアチェックテープを何度繰り返し聴いたことか。イントロで「第九」の第四楽章の冒頭と同じフレーズが始まると、当時中学生だったわたしはリッチーよろしく陶酔顔でエアギターを弾いた。もちろん、誰もいない自室にいるときだけだが。ちなみに、リッチーはこの曲の主旋律をスライド奏法で弾いている。滑らかに音階を変えることで、オーケストラの弦楽器の雰囲気を出したかったのかもしれない。

あと、必聴ポイントとして外せないのがドン・エイリーのキーボードソロ。彼はこの作品を最後にバンドを去るのだが、変化に富んだ秀逸なプレイでこの曲の次元を高めることに貢献している。

わたしがベートーヴェンやクラシックの魅力に踏み込むことになったのも、実はこの曲がきっかけだった。つまり、この曲に出会わなければわたしは毎年「第九」コンサートに行くことも、エアタクトを振ることも、Facebookでベートーヴェンに「いいね!」をすることもなかったかもしれないのだ。

その意味では「命の恩人」ならぬ「第九の恩人」はリッチーということになるだろう。

そういえば、ベートーヴェンは堅物で気難しくて偏屈なキャラクターだったらしい。その代わり音楽への妥協は一切許さずに情熱を注いで、革新的な作品を生み続ける。その人物像にわたしは惹かれ、そして憧れる。リッチー・ブラックモアのことが好きなのも、ギタープレイ云々というよりはベートーヴェンにも通じるそういう人間的な部分なのかもしれない。

さて、今年もあとわずかな時間を残すのみとなった。きな臭い世の中に、もっと歓喜の歌を流そうではないか。

平和な来年を強く願って。フロイデ!

2017.12.31

かくいうわたしもベートーヴェンを尊敬し(Facebookでいいね! してるしw)、「第九」もこよなく愛する。年末に「第九」のコンサートを観ずして年を越すことはない。そして、わたしが「第九」と同様、毎年暮れになるとCDラックから引っ張り出して聴くのがレインボーの「治療不可(Difficult To Cure)」である。

1981年に発表された同名のアルバムの最後、まさに9曲目を飾る本作はリッチー・ブラックモア流の「第九」へのトリビュートナンバーだ。

この曲が収録されたアルバムはそれまでの看板メンバーだったグラハム・ボネットとコージー・パウエルが脱退し、新たなボーカルとしてジョー・リン・ターナー、ドラムスにボビー・ロンディネリが加入するという大きな人事改革を経ての第1弾。その影響もあってなのか、それまでのサウンドとは様変わりし、アメリカでのヒットを強く意識した内容になっている。レインボーがいわゆる産業ロック化した作品といってもいいかもしれない。

ポップフィールドでの認知が広がるきっかけとなった「アイ・サレンダー」(邦盤のアルバムタイトル)、ギターキッズのコピー欲をそそる早弾きソロが延々と続く「スポットライト・キッド」など、後のベスト盤にも収録される代表曲が並ぶ。

ちなみに、このアルバムはレインボーの初期やディープ・パープル時代からのコアなファンにはあまり評判がよろしくない。どのハードロックバンドでもありがちな話だが、ちょっとでもポップになったり売れ線を意識すると途端に批判する人が出てくるものだ。まぁ、その気持ちが分からないこともないけど、わたしはそういう人とあまり仲良くなれないかもしれない(笑)。

話を戻そう。この曲を最初に聴いたのはNHK-FMの土曜日のリクエスト番組だった。そのエアチェックテープを何度繰り返し聴いたことか。イントロで「第九」の第四楽章の冒頭と同じフレーズが始まると、当時中学生だったわたしはリッチーよろしく陶酔顔でエアギターを弾いた。もちろん、誰もいない自室にいるときだけだが。ちなみに、リッチーはこの曲の主旋律をスライド奏法で弾いている。滑らかに音階を変えることで、オーケストラの弦楽器の雰囲気を出したかったのかもしれない。

あと、必聴ポイントとして外せないのがドン・エイリーのキーボードソロ。彼はこの作品を最後にバンドを去るのだが、変化に富んだ秀逸なプレイでこの曲の次元を高めることに貢献している。

わたしがベートーヴェンやクラシックの魅力に踏み込むことになったのも、実はこの曲がきっかけだった。つまり、この曲に出会わなければわたしは毎年「第九」コンサートに行くことも、エアタクトを振ることも、Facebookでベートーヴェンに「いいね!」をすることもなかったかもしれないのだ。

その意味では「命の恩人」ならぬ「第九の恩人」はリッチーということになるだろう。

そういえば、ベートーヴェンは堅物で気難しくて偏屈なキャラクターだったらしい。その代わり音楽への妥協は一切許さずに情熱を注いで、革新的な作品を生み続ける。その人物像にわたしは惹かれ、そして憧れる。リッチー・ブラックモアのことが好きなのも、ギタープレイ云々というよりはベートーヴェンにも通じるそういう人間的な部分なのかもしれない。

さて、今年もあとわずかな時間を残すのみとなった。きな臭い世の中に、もっと歓喜の歌を流そうではないか。

平和な来年を強く願って。フロイデ!

あなたのためのオススメ記事

2017.12.31

YouTube / Rainbow

Information

あなた