この日何の日?

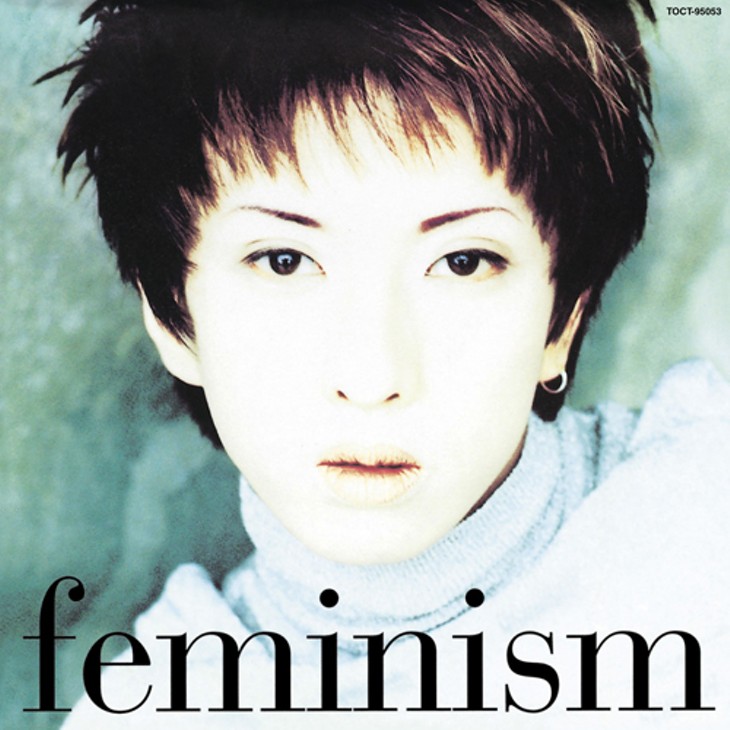

黒夢のアルバム「feminism」発売日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1995年のコラム

【ミリオンヒッツ1995】シャ乱Q「ズルい女」エロさに満ちた “歌謡ロック” 不朽の名作!

シャ乱Q「ズルい女」は 巧妙に計算された “演歌っぽいロック” の最高傑作?

時には起こせよムーヴメント!俳優 浜田雅功が演じてみせたサラリーマンへの応援歌

楽曲優先 顔出しNG? 岡本真夜「TOMORROW」ゴダイゴのギタリスト浅野孝已プロデュース

【ミリオンヒッツ1995】岡本真夜「TOMORROW」テレビ初出演がNHK紅白歌合戦!

【ミリオンヒッツ1995】中島みゆき「旅人のうた」社会からこぼれ落ちた弱き者たちへの賛美

もっとみる≫

リレー連載【グラマラス・ロック列伝】vol.3-黒夢

X(X JAPAN)を起点とした日本におけるグラマラス・ロック。これは周知の通り “現象” としてだけでなく、CDセールスの上でも顕著で、数々のバンドが商業的にも大きな成功を納めた。この独自性の高いシーンはX JAPANの功績によって築き上げられた。

そして、そこにはエクスタシーレコードというYOSHIKIが設立したインディレーベルの存在が浮かび上がってくる。設立は1986年。同時期、YOSHIKIは、東京でアンダーグラウンドなハードコア・パンクシーンと共存していたことからも、メジャーシーンに対するD.I.Y精神が溢れたアンチテーゼだったことは想像に難くない。当時この反骨精神が、音楽業界の根底をひっくり返すぐらいの影響力を持つようになるとは、誰が想像しただろうか。

エクスタシーレコードはX JAPANのみならず、後に国民的なロックバンドとして知名度を高めることになるGLAYやLUNA SEAを輩出。1991年に活動を始めた黒夢も当初はエクスタシーレコードからCDリリースの予定があったという。しかし結果的には1994年、シングル「for dear」で東芝EMI(現:ユニバーサル ミュージック)からデビューするという経緯を持つ。メジャーレコード会社からのスタートダッシュを決意するという大きな賭けに打って出て、これまでリリースされたタイトルのCD総売上531万枚という偉業を成し遂げたのだ。

エクスタシーレコード出身のGLAYやLUNA SEAのその後は、多様な音楽ジャンルを飲み込みながらも、幅広い層の音楽ファンに取り込むべく、ボーカルを全面に打ち出していた。そして、これを際立たせるような形でバンドサウンドを確立させる “歌もの” といった趣向だ。しかし、これに対し、黒夢は清春のボーカルがバンドサウンドの中で楽器の一部のように溶け込み、独特のグルーヴを紡ぎ出している。そして、1999年の無期限活動停止までエキセントリックな姿勢を貫きながらも孤高の地位を築き上げた。

黒夢の中心人物、清春は、80年代初頭にライブハウスシーンの中核を担っていたAUTO MODやTHE WILLARDといった視覚的にも観客を魅了する要素を兼ね備えたパンクシーンの異端児たちに心を奪われ、音楽にのめり込んでゆく。

清春は刹那で衝動的なパンクロックを原体験としながら、ヘヴィメタル、インダストリアルなど、さまざまな要素を吸収していくことになる。そんな中で、彼らの音楽的深化の中で欠くことのできないのが、プロデューサー佐久間正英の存在だろう。

佐久間と黒夢のタッグは、メジャー第1作のアルバム『迷える百合達〜Romance of Scarlet〜』から始まり、サードアルバム『feminism』でオリコン1位を獲得するまで続く。

『feminism』はダークで耽美的な世界観と、哀愁を帯びた歌謡曲的なメロディをマリアージュした傑作だ。歌謡曲的なメロディでありながら紡ぎ出すグルーヴはあくまでもバンドサウンド。この偉業は、佐久間のプロデュースなくしては生まれなかっただろう。このアルバムが1999年までの快進撃の狼煙になっていることは間違いない。

このアルバムがリリースされた1995年という年は、グラマラス・ロック系のバンドがヒットチャートの常連になりつつある年であり、同時に多くのバンドが、グラマラスなメイクアップを捨て、カジュアルなスタイルに移行していく。X(X JAPAN)を起点としたムーブメントから派生したバンドたちが独自性を高め、次なるフェーズに移行した時期でもある。

黒夢もまた、佐久間正英の手腕によりポピュラリティを得ながら、4枚目のアルバム『FAKE STAR〜I'M JUST A JAPANESE FAKE ROCKER〜』では打ち込みを導入しながらインダストリアルに接近。7曲目に収録されたレゲエチューン「REASON OF MY SELF」のような新境地も切り開く。そして5枚目の『Drug TReatment』では、パンク・スピリッツを全開に原点回帰。以降はよりアグレッシブなサウンドにこだわっていく。

佐久間正英とタッグを組み、オリコンチャート1位を獲得した『feminism』はひとつの到達点だ。しかし、ここに甘んじることなく、意欲的に音を開拓していく。そこには、何にも囚われない自身と揺るがぬ存在感があった。そして、ここにはエクスタシーレコード出身のGLAYやLUNA SEAとは異なった、リミッターを振り切ったような刹那感と、限りある生命を燃やし続けるようなエナジーが満ち溢れていた。

2024.04.18

YOSHIKIが設立したエクスタシーレコードの影響力

X(X JAPAN)を起点とした日本におけるグラマラス・ロック。これは周知の通り “現象” としてだけでなく、CDセールスの上でも顕著で、数々のバンドが商業的にも大きな成功を納めた。この独自性の高いシーンはX JAPANの功績によって築き上げられた。

そして、そこにはエクスタシーレコードというYOSHIKIが設立したインディレーベルの存在が浮かび上がってくる。設立は1986年。同時期、YOSHIKIは、東京でアンダーグラウンドなハードコア・パンクシーンと共存していたことからも、メジャーシーンに対するD.I.Y精神が溢れたアンチテーゼだったことは想像に難くない。当時この反骨精神が、音楽業界の根底をひっくり返すぐらいの影響力を持つようになるとは、誰が想像しただろうか。

CD総売り上げ531万枚という偉業を成し遂げた黒夢

エクスタシーレコードはX JAPANのみならず、後に国民的なロックバンドとして知名度を高めることになるGLAYやLUNA SEAを輩出。1991年に活動を始めた黒夢も当初はエクスタシーレコードからCDリリースの予定があったという。しかし結果的には1994年、シングル「for dear」で東芝EMI(現:ユニバーサル ミュージック)からデビューするという経緯を持つ。メジャーレコード会社からのスタートダッシュを決意するという大きな賭けに打って出て、これまでリリースされたタイトルのCD総売上531万枚という偉業を成し遂げたのだ。

エクスタシーレコード出身のGLAYやLUNA SEAのその後は、多様な音楽ジャンルを飲み込みながらも、幅広い層の音楽ファンに取り込むべく、ボーカルを全面に打ち出していた。そして、これを際立たせるような形でバンドサウンドを確立させる “歌もの” といった趣向だ。しかし、これに対し、黒夢は清春のボーカルがバンドサウンドの中で楽器の一部のように溶け込み、独特のグルーヴを紡ぎ出している。そして、1999年の無期限活動停止までエキセントリックな姿勢を貫きながらも孤高の地位を築き上げた。

音楽的深化に欠かせなかったプロデューサー佐久間正英の存在

黒夢の中心人物、清春は、80年代初頭にライブハウスシーンの中核を担っていたAUTO MODやTHE WILLARDといった視覚的にも観客を魅了する要素を兼ね備えたパンクシーンの異端児たちに心を奪われ、音楽にのめり込んでゆく。

清春は刹那で衝動的なパンクロックを原体験としながら、ヘヴィメタル、インダストリアルなど、さまざまな要素を吸収していくことになる。そんな中で、彼らの音楽的深化の中で欠くことのできないのが、プロデューサー佐久間正英の存在だろう。

佐久間と黒夢のタッグは、メジャー第1作のアルバム『迷える百合達〜Romance of Scarlet〜』から始まり、サードアルバム『feminism』でオリコン1位を獲得するまで続く。

多くのバンドが次なるフェーズに移行した1995年

『feminism』はダークで耽美的な世界観と、哀愁を帯びた歌謡曲的なメロディをマリアージュした傑作だ。歌謡曲的なメロディでありながら紡ぎ出すグルーヴはあくまでもバンドサウンド。この偉業は、佐久間のプロデュースなくしては生まれなかっただろう。このアルバムが1999年までの快進撃の狼煙になっていることは間違いない。

このアルバムがリリースされた1995年という年は、グラマラス・ロック系のバンドがヒットチャートの常連になりつつある年であり、同時に多くのバンドが、グラマラスなメイクアップを捨て、カジュアルなスタイルに移行していく。X(X JAPAN)を起点としたムーブメントから派生したバンドたちが独自性を高め、次なるフェーズに移行した時期でもある。

パンク・スピリッツを全開に原点回帰した「Drug TReatment」

黒夢もまた、佐久間正英の手腕によりポピュラリティを得ながら、4枚目のアルバム『FAKE STAR〜I'M JUST A JAPANESE FAKE ROCKER〜』では打ち込みを導入しながらインダストリアルに接近。7曲目に収録されたレゲエチューン「REASON OF MY SELF」のような新境地も切り開く。そして5枚目の『Drug TReatment』では、パンク・スピリッツを全開に原点回帰。以降はよりアグレッシブなサウンドにこだわっていく。

佐久間正英とタッグを組み、オリコンチャート1位を獲得した『feminism』はひとつの到達点だ。しかし、ここに甘んじることなく、意欲的に音を開拓していく。そこには、何にも囚われない自身と揺るがぬ存在感があった。そして、ここにはエクスタシーレコード出身のGLAYやLUNA SEAとは異なった、リミッターを振り切ったような刹那感と、限りある生命を燃やし続けるようなエナジーが満ち溢れていた。

2024.04.18

Songlink

Information

あなた