この日何の日?

原田知世のアルバム「GARDEN」がリリースされた日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1992年のコラム

デビュー5年目の集大成!永井真理子が敢行した伝説の横浜スタジアムライブ

作詞家 松井五郎の世界を堪能!時代を超えた《女性アイドル・エールソング編》

来日記念!これだけは聴いておきたいエリック・クラプトンの歴史的名盤「アンプラグド」

Mr.Children「君がいた夏」いつ聴いても甘く切ない青春の香り【90年代夏うた列伝】

表現者 浅香唯の魅力【80年代アイドルの90年代サバイバル】歌い続けていくための試行錯誤

大ブレイク直前!ZARD のサードアルバム「HOLD ME」は美しいジャケットが決め手

もっとみる≫

つい最後まで聴いてしまう不思議な声の持ち主、原田知世

「守られてるなぁ、この人」って、いつも思う。原田知世のことだ。

彼女は1967年11月生まれ。私は早生まれなので学年は1つ上になるけれど、生まれ年が同じである。「角川三人娘」の中で私は渡辺典子推しだったけれど、ゆえにずっと気になる存在で、今もそうだ。その原田知世が、今年でデビュー40周年を迎えた。同年生まれなので、余計に感慨深いものがある。

私が初めて原田知世を観たのは、TVドラマ版の『セーラー服と機関銃』(フジテレビ系)だった。1981年の暮れに薬師丸ひろ子主演の映画版が公開され、その翌年、1982年7月に、原田知世は普通にクラスにいる高校生のような佇まいで(実際の彼女はまだ中学生で14歳だったが)いきなり画面に登場した。しかも主題歌まで歌っているではないか。

「誰だ、この子? 大丈夫なのか?」

そのとき原田が歌った主題歌が「悲しいくらいほんとの話」だった。薬師丸に『セーラー服と機関銃』を書いた来生えつこ&たかお姉弟による作品で、原田のデビュー曲でもある。

すごくか細い声で、まるで生まれたばかりの子鹿が立ち上がろうとするのを見ているような、そんな気持ちにさせる歌声だった。不安定なんだけど、でも自分の足でなんとか立っている。ハラハラしながらも、つい最後まで聴いてしまう不思議な声。これは持って生まれた才能である。

角川映画の大型新人募集オーディションで特別賞。そして抜擢された「時をかける少女」

そもそも原田が世に出たのは、真田広之に逢いたい一心で、角川映画の「大型新人募集」オーディションに応募したのがきっかけだった。グランプリに輝き、真田主演の『伊賀忍法帖』でヒロインを演じたのは渡辺典子だったが、主催者の角川春樹は急きょ「特別賞」を設け、原田をデビューさせた。

前述のTVドラマ主演も角川の力業である。彼もまた「オレがこの子を世に出さねば」という使命を感じたのだろう。翌1983年7月、筒井康隆原作・大林宣彦監督による映画『時をかける少女』の主演に原田を抜擢。映画はもちろんのこと、松任谷由実が書き下ろし、原田が歌った主題歌も大ヒットした。

ユーミンは最初に原田の歌声を聴いたとき、本気で「私が歌唱指導しなくては」と思ったという。天下のユーミンまでが「守ってあげたい」という気になったのだからすごい。原田知世は人に「放っておけない」という気を抱かせる何かを持っているのだ。

出逢いに恵まれ伸びていった歌手としての才能

その後、角川春樹事務所から独立した原田は、ホイチョイ映画『私をスキーに連れてって』(1987年公開)にヒロインとして登場。いわゆる「トレンディ映画」に出演する一方で、後藤次利のプロデュースにより歌手としての才能も伸ばしていった。女優業だけでなく音楽活動においても、原田は出逢いにとても恵まれている。

で、ここからがいよいよ本題。1990年代の “歌手・原田知世” についてである。この頃から彼女は音楽活動にも本格的に力を入れはじめる。「演じるのとは違う形で、等身大の自分をもっと表現したい」という思いが膨らんできたからで、その手段として選んだのが “歌うこと” だった。

1990年、フォーライフに移籍した原田は、11月28日、23歳の誕生日にアルバム『Blue in Blue』を発表。原田自身と、サザンオールスターズのギタリスト(現在は脱退)・大森隆志との共同プロデュース作品だ。ジャケット、紫の着物を着た原田の凜とした姿がいい。

翌1991年にもう1枚、これも大森とのプロデュースでアルバム『彩』をリリース。「原田知世って、いつの間にかすっかりアーティストっぽくなっちゃったなぁ」というのが当時の印象だった。同時に「彼女はいったい、どこに向かってるのだろう?」とも。

鈴木慶一との出逢い。そして完成したアルバム「GARDEN」

原田によるとこの頃は、どんなシンガーを目指したらいいのか、答えがなかなか見つからなかったという。同い年の私も、原田とはレベルが違うけれど、当時放送業界に飛び込んだばかり。今後どういう方向に進んだらいいのか暗中模索していたので、そのあたりの心境はすごくよくわかる。

そんなとき原田は、よき理解者とめぐり逢う。鈴木慶一である。鈴木は原田をプロデュースするにあたって、まず「好きな言葉は何?」「嫌いな言葉は?」といったヒアリングから始めていった。

それまで、出来上がった曲にレコーディングで歌入れをしていくだけだった原田は、鈴木との出逢いで一から楽曲を創る楽しさに目覚めたという。「異色の組み合わせだな」と思ったが、時間をかけて音楽とじっくり向き合いながら作品を創っていく鈴木の姿勢は、当時の原田がまさに求めていたものだった。

そんなふうに、プロデューサーとシンガーがお互い理解し合った上で完成したのが、1992年8月発売のアルバム『GARDEN』である。その翌月に、鈴木はムーンライダーズのアルバム『A.O.R.』をリリース。制作は同時進行だった。

シンガーとして成長できた一曲「さよならを言いに」

こんなことを言うとライダーズのファンに怒られるかもしれないが、『GARDEN』のほうが「慶一ワールド」というか、より力が入っているように聴こえるのは気のせいだろうか。

原田を「守ってあげたい」と思ったのは鈴木も同じだが、それほどまでに力を入れたのは「オレのミューズ、見っけ!」という気分だったのだろう。原田の透明な声は、自分の理想とする音楽にぴったりハマると直感したのではないか。

佳曲揃いの『GARDEN』の中でも、特筆すべきは2曲目の「さよならを言いに」だ。小鳥のさえずりから始まる、チャイニーズな旋律のこの曲は牧歌的でもあり、何より自然体でのびのびと歌う原田の声がすごくいい。原田の歌声の魅力を存分に引き出した傑作である。

この曲については、原田自身も「慶一さんと作り上げた中でも、シンガーとして成長できた一曲」と語り、さらに最近のインタビューでこんな興味深い話を披露している。

「デビュー曲と『さよならを言いに』の歌い方がすごく似ていて。あの頃、何も身に付けていない状態でシンプルに伸びやかに歌ってみたデビュー曲と自分探しを始めた20代で歌ったこの曲は原点という意味でつながっていたんですね」

(10月8日配信 『ENCOUNT』記事より引用)

このインタビューを読んで、私もあらためてデビュー曲「悲しいくらいほんとの話」と「さよならを言いに」を聴き比べてみた。

原田知世は原田知世のままがいちばんいい

40年前、「この子、大丈夫かな?」と思った14歳の原田の歌声と、10年のキャリアを積んだ24歳の原田の歌声はもちろん、技倆面においては差があるけれど、「飾らずに、素の自分の声で歌う」という一点においては、みごとに共通していた。

つまり、鈴木慶一は原田と逢った時点ですでに「余計な手を加えなくても、原田知世は原田知世のままがいちばんいい」ということに気付いていたのだ。素材の魅力を引き出すために、まるでフレンチのシェフのごとく、原田の素の部分を邪魔しないよう、その“味”を引き立たせる曲創りにこだわった。

二人は『GARDEN』のあと、1994年2月に洋楽カヴァーアルバムの『カコ』を、1995年1月には、原田も詞・曲・アレンジに参加、ほとんど二人の合作と言ってもいい『Egg Shell』と、計3枚のアルバムを発表した。

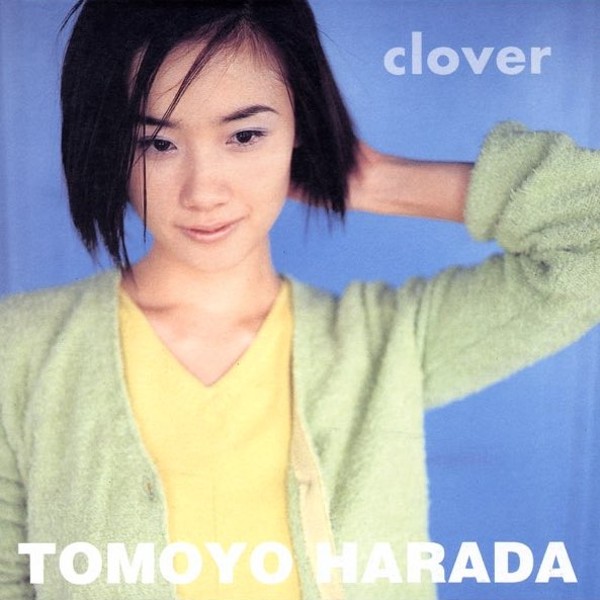

1996年5月発売の『clover』からはスウェーデンのヒットメーカー、トーレ・ヨハンソンもプロデュースに加わり、以後はトーレの単独プロデュースへと移行していく。

ただ、鈴木と膝と膝を突き合わせて、じっくり音楽に向き合って原点回帰したこの期間があったからこそ、原田はデビューから40年経った今もアーティストでいられるのだと思う。

『GARDEN』で印象的なのは、アルバムの最後を飾る一曲がなんと、1985年7月、角川時代にリリースした主演映画主題歌「早春物語」(作詞:康珍化、作曲:中嶋英也)のセルフカヴァーなのだ。当時「最後にそれ持ってくるか!」と思ったけれど、「あなたは原点を忘れちゃいけないんだよ」と原田に分からせたかったんだなぁ、鈴木慶一という人は。

10月16日、東京国際フォーラムで、恩師・鈴木慶一はじめ、ゆかりのミュージシャンが多数参加して40周年記念のスペシャルコンサート『原田知世 40th Anniversary Special Concert “fruitful days”』が行われる。ブドウの実は長年熟成されて芳醇な味のワインになるが、それは素材の良さがあってこそ。「実りの秋」を象徴する、素晴らしいコンサートになりそうで楽しみだ。

アナタにおすすめのコラム

2022.10.16

Songlink

Information

あなた