この日何の日?

あのねのねのシングル「みかんの心ぼし」がリリースされた日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1980年のコラム

スター誕生といえば、レディー・ガガよりバーブラ・ストライサンド

ボウイとレノンの別れの舞台、ブロードウェイの「エレファント・マン」

究極のトリビュート?トッド・ラングレンによるビートルズパロディの傑作

万里の河でタイムスリップ、80年代前半のフォーク&ロック事情

山口百恵「蒼い時」大人すぎる21歳が初体験を語った赤裸々な自叙伝!

最高傑作とされる「ヨーロッパ3部作」加藤和彦は細野晴臣や大滝詠一となにが違ったのか?

もっとみる≫

photo:蓼食う虫もスキヤキ

東京12チャンネル 日曜夜7時は「ヤンヤン歌うスタジオ」

昭和の歌番組は、現在のバラエティ番組とごちゃまぜになっているものも多かった。そんな中でも、東京12チャンネル・日曜7時から放映されていた『ヤンヤン歌うスタジオ』(以下、ヤンヤン)が大好きだった。

1977年9月の放送開始時から、ほぼ毎週観ていた。司会は “あのねのね” の清水国明と原田伸郎。この2人のことを「お笑い(当時、そんな言葉はなかったが)」の人だと思っていた。フォークデュオだなんて、知らなかった。

私はこの番組のバラエティコーナー「ねのねの何でも修行中!」を楽しみにしていた。学生や見習いに扮したアイドルたちが、色々な技や芸に挑戦するコーナー。

司会の原田が女装してスケ番や女教師のかっこうで現れ、アイドルたちにツッコミまくる。松田聖子や河合奈保子の “ぶりっこ” に対抗して、マッチやトシちゃんに迫るが、たいていひどい目に合うという “お約束” 展開。

原田が「痛ったぁーい、何すんのぉー」というだけで、なんであんなに面白かったのだろう。“あのねのね” の司会っぷりは、その後のとんねるずや、ナインティナインなどの “ツッコミ系バラエティ司会者” の原型と言ってもいいほどだと思う。

清水国明と原田伸郎が歌う「ネコ、ニャンニャンニャン」

ヤンヤンでは、“あのねのね” も歌を披露していた。1979年、「ネコ、ニャンニャンニャン」リリース時には「♪ ネコ、ニャンニャンニャン イヌ、ワンワンワン カエルもアヒルもガァガァガァ」という歌詞で一世を風靡し、私も小学校で友達と歌って笑い転げていた。

これも今思うと、一体何が面白いのだろう?

ダジャレとあたりまえの世界。少しSFチックで曲調が当時最先端のテクノ感満載だったので、キラキラ感があり、やけに耳触りがよかった。

原田が白目をむくような顔芸入りで歌い、今思えば少しノエル・ギャラガーみたいな(違うか)クニアキが横で淡々と支えているから、総合パフォーマンスとして面白かったのかもしれない。

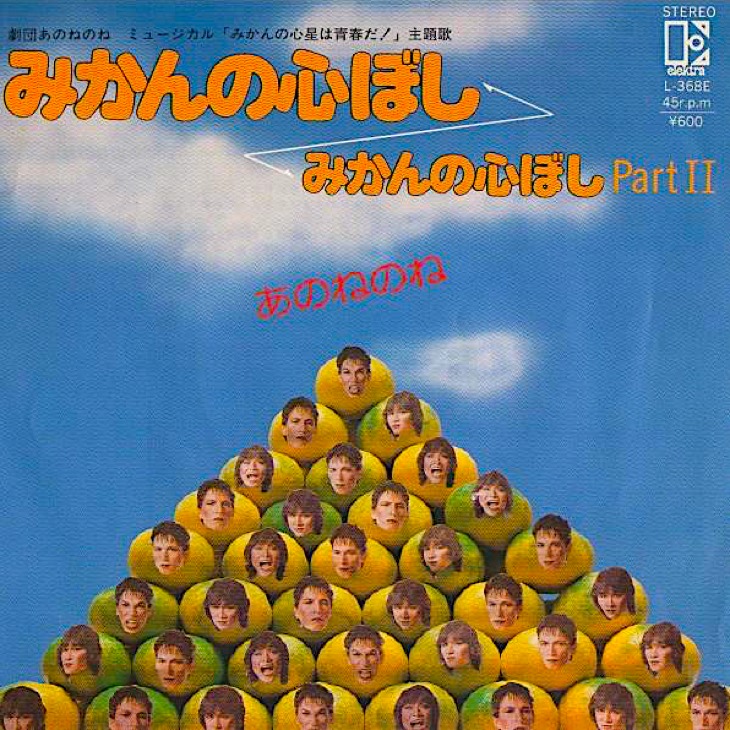

掟破りのアバンギャルドさ、ニューウェーブ風味の「みかんの心ぼし」

そして1980年、“あのねのね” は、スペーシーで未来的な衣装に身を包み、後の一風堂も真っ青のニューウェーブ、ビジュアル系メイクで登場。バックバンド(助っ人みたいな人たち)を引き連れて、シングル「みかんの心ぼし」を披露した。

当時 “あのねのね” は “劇団あのねのね” を立ち上げ、ミュージカル『みかんの心星は青春だ!』というのをやっていたらしい。その主題歌がこの歌だったとか。しかし、そんな背景も脈絡も知らなかったので、掟破りのアバンギャルドさに驚き過ぎて、理解不能だった。

原宿の竹の子族に 対抗して

川崎の松っ竹族は トルコで

泡踊りを 踊っていた

養老の滝から流れてきた

吉野家の牛丼を

土産にもらった

おとなげない子供は

やったねパパ 明日は倒産だと

大人の話に首をつっこんで

首がぬけなくなってしまった

ポエトリーリーディングのように、とうとうと歌詞を読み上げる原田と、そのまわりで秘密儀式のように無表情に立っているメンバー…。私には歌詞の意味がまったくわからなかったが、父親は爆笑していた。ただ最後の、

ありのままに生きようとした蟻は

ありのままに生きようとした蟻は

(… 以下、12回ほど、マーク・スチュワートばりの狂気の雄叫びリピート)

…… ありのままだった

私は、この「ありのままだった」までのセリフの “タメ” と、最後のアホっぽい “解放” が好きでワクワクした。大袈裟に、本気に、ナンセンスを歌い、演じる。“意味” などを捨てた彼方に明るく輝いている星、それこそが “あのねのね” の目指した「みかんの心ぼし」なのかもしれない。

“あのねのね” は、もっと評価されてもいい!

このレコードのライナーにも書いてある。「ハラツストラ(ツァラトゥストラをもじった原田のことらしい)の指さすかなたにみかんの心星を見た者たちは、その夜、救われた……」

救われるかどうかはわからない。しかし、私は彼らが日本の音楽界で、お笑い界で、バラエティ界で、もっと評価されてもいいと思っている。

とはいうものの、シングルレコードをすべてコンプリートしているほどの “あのねのね” マニアであることを人に言うのは、少し恥ずかしい。

※2017年4月14日、2018年9月25日に掲載された記事をアップデート

2020.09.25

Youtube / alphajpgr3-2

Youtube / Gaia Cxh

Information

あなた

おすすめのボイス≫

私もみかんは名曲だと思っています。

しかし、グループ「あ」の近藤が、ブラザーコーンに進化する未来なんて誰もまだ予感しなかったよねw

しかし、グループ「あ」の近藤が、ブラザーコーンに進化する未来なんて誰もまだ予感しなかったよねw

2017/04/14 12:40

懐かしい。ねのねの何でも修行中~♪

セーラー服で啖呵切る聖子ちゃんが可愛い。学生服の俊ちゃんも爽やか~。

セーラー服で啖呵切る聖子ちゃんが可愛い。学生服の俊ちゃんも爽やか~。

2017/04/14 07:51