この日何の日?

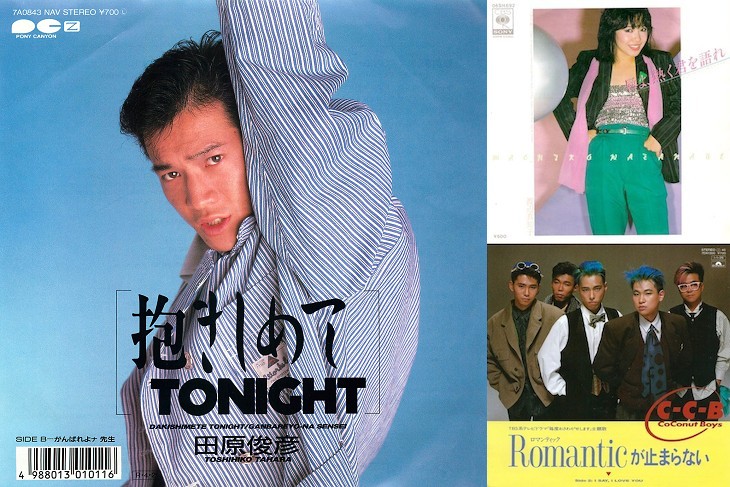

田原俊彦のシングル「抱きしめてTONIGHT」がリリースされた日

この時あなたは

0歳

無料登録/ログインすると、この時あなたが何歳だったかを表示させる機能がお使いいただけます

1988年のコラム

インエクセスのグラムロック、マイケル・ハッチェンスのカリスマ性を増幅!

歴史に残るトップアイドル浅香唯!スケバン刑事だけでは語れない多彩な魅力とは?

浅香唯「C-Girl」アイドル四天王が歌う明るく元気なアッパーチューン

岡村靖幸の魅力は終わらない思春期 ♡ 過剰なる自意識の暴走と恋心

ヴォーカリスト鈴木雅之、山下達郎も参加した傑作アルバム「Radio Days」

anan歴代表紙で別格のオーラ、とびっきりセクシーだった田原俊彦

もっとみる≫

来たる6月1日(土)に、LOFT9 Shibuyaで行われるイントロクイズイベント=「80年代イントロ十番勝負 vol.4」今回は、通常のイントロクイズに加えて、第1部では、編曲家の船山基紀さんをお迎えしたトークショーを開催します。もちろん私も出演。ぜひお越しください。

というわけで、今回は船山基紀さんについて書いてみたいと思います。

さて、昨年発売された、80年代の名イントロを評論した私の著書=『イントロの法則80's 沢田研二から大滝詠一まで』(文藝春秋)をパラパラとめくっていて、奇妙なことに気が付きました――「船山基紀編曲作品が3曲連続で並んでいる!」

#19:渡辺真知子『唇よ、熱く君を語れ』(P83~)

#20:C-C-B『Romanticが止まらない』(P87~)

#21:田原俊彦『抱きしめてTONIGHT』(P94~)

この3曲、発売年はそれぞれ、80年、85年、88年と、トータルで見ると「1980年代の船山基紀」が見通せる格好にもなっています。では、それぞれの項で書いた内容を、かいつまんで並べて、「1980年代の船山基紀」を一気に駆け抜けてみたいと思います。

まずは、渡辺真知子『唇よ、熱く君を語れ』。この曲の項では、イントロが「sus4」を使っている点に注目しています。具体的にはイントロ冒頭の「♪ ミッ・ファッ・ミー」(キーはC)の「ファ」の音が「sus4」。

「sus4イントロ」を持つ、80年前後の代表的な曲はこんな感じ。

■世良公則&ツイスト『宿無し』(1978年4月10日)

■浜田省吾『風を感じて』(1979年7月1日)

■沢田研二『TOKIO』(1980年1月1日)

■太田裕美『南風 - SOUTH WIND -』(1980年3月21日)

■松田聖子『青い珊瑚礁』(1980年7月1日)

どうでしょう。全体にからっとした風が吹くような感じがしませんか? 雑誌『ポパイ』を持った西海岸かぶれの青年が、自転車に乗って走り去っていく感じがしませんか?

これらの中でも、とりわけ『唇よ、熱く君を語れ』は、出色の「sus4イントロ」だと思います。ただし、このイントロを聴いてイメージされるのは、西海岸かぶれの青年ではなく、自分の意志を持った強い女性。例えば、この曲が流れていたカネボウの CM に出ていた松原千明。

そんなこの曲のサウンドは、基本的にアナログで作られています。音のテイストは「ニューミュージック+歌謡曲」という感じでした。

次に C-C-B『Romanticが止まらない』。この項では、作曲を担当した筒美京平に、船山基紀がことごとく翻弄される、コントのような経緯を書いています。以下、川瀬泰雄他『ニッポンの編曲家』(DU BOOKS)からの引用。

――(例のイントロについて)物議を醸したんですよ、あれ。スタジオが凍りついたという。京平さんと渡辺忠孝さん(鈴木註:ディレクター。筒美の実弟)がレコーディングの現場に来ていて、プレイバックの時に、イントロのフレーズが気に入らなかったみたいで、「やっぱりこういう曲は船山くんじゃないな」ってうしろで言ってるのが丸聞こえなの(笑)。打ち込みのサウンドで京平さんとしてはかっこいい洋楽みたいなサウンドを期待していたところに。♪ テテテ・テテ・レッテレ・テーレテーっていうあのフレーズが期待はずれだったみたいで(笑)

しかし結局、C-C-B の強い推しもあり、あの「♪ テテテ・テテ・レッテレ・テーレテー」の個性的なイントロが採用され、そしてそのイントロのパワーも相まって、大ヒットするという、コントしては最高のオチが付くのですが。

この曲は、『唇よ、熱く君を語れ』とはまるで違う、デジタルでテクノなサウンド作りとなっています。図式化すれば「テクノポップ+歌謡曲」でしょうか。当時の私には、イモ欽トリオ『ハイスクールララバイ』の後継に聴こえました。

そして最後を飾るのが、船山基紀編曲作品の最高傑作の1つと言える田原俊彦『抱きしめてTONIGHT』です。あのイントロの「♪ ファー・ミー・ファミッミ・ファーミー」というホーンの響きは、一度聴いたら忘れられません。また、そのイントロのメロディに乗って「♪ シー・ラー・シラッラ・シーラー~」(♪ TELL ME 心なら)と歌われる最後のパートのエクスタシーたるや。

この『抱きしめてTONIGHT』では、重要なポイントは、アナログとデジタルが完全に融合して、1つの音のかたまりになっていることです。そしてアレンジの方向性は「ディスコ+歌謡曲」。

取りまとめると、こうなります。

■渡辺真知子『唇よ、熱く君を語れ』:アナログ/ニューミュージック+歌謡曲

■C-C-B『Romanticが止まらない』:デジタル/テクノポップ+歌謡曲

■田原俊彦『抱きしめてTONIGHT』:アナログ&デジタル/ディスコ+歌謡曲

見えてくるのは、「1980年代の船山基紀」が、アナログでの経験をベースに、デジタルと格闘し、そしてアナログとデジタルの有機的な融合に成功するさまです。そして歌謡曲を軸として、様々な流行音楽ジャンルを引き寄せ、1つの曲・1つの音に溶け込ませていく10年間だったということです。

イベント当日は、このような話も含めて、船山基紀さんに色々と聞いていきたいと思います。

ご期待下さい!

2019.05.04

というわけで、今回は船山基紀さんについて書いてみたいと思います。

さて、昨年発売された、80年代の名イントロを評論した私の著書=『イントロの法則80's 沢田研二から大滝詠一まで』(文藝春秋)をパラパラとめくっていて、奇妙なことに気が付きました――「船山基紀編曲作品が3曲連続で並んでいる!」

#19:渡辺真知子『唇よ、熱く君を語れ』(P83~)

#20:C-C-B『Romanticが止まらない』(P87~)

#21:田原俊彦『抱きしめてTONIGHT』(P94~)

この3曲、発売年はそれぞれ、80年、85年、88年と、トータルで見ると「1980年代の船山基紀」が見通せる格好にもなっています。では、それぞれの項で書いた内容を、かいつまんで並べて、「1980年代の船山基紀」を一気に駆け抜けてみたいと思います。

まずは、渡辺真知子『唇よ、熱く君を語れ』。この曲の項では、イントロが「sus4」を使っている点に注目しています。具体的にはイントロ冒頭の「♪ ミッ・ファッ・ミー」(キーはC)の「ファ」の音が「sus4」。

「sus4イントロ」を持つ、80年前後の代表的な曲はこんな感じ。

■世良公則&ツイスト『宿無し』(1978年4月10日)

■浜田省吾『風を感じて』(1979年7月1日)

■沢田研二『TOKIO』(1980年1月1日)

■太田裕美『南風 - SOUTH WIND -』(1980年3月21日)

■松田聖子『青い珊瑚礁』(1980年7月1日)

どうでしょう。全体にからっとした風が吹くような感じがしませんか? 雑誌『ポパイ』を持った西海岸かぶれの青年が、自転車に乗って走り去っていく感じがしませんか?

これらの中でも、とりわけ『唇よ、熱く君を語れ』は、出色の「sus4イントロ」だと思います。ただし、このイントロを聴いてイメージされるのは、西海岸かぶれの青年ではなく、自分の意志を持った強い女性。例えば、この曲が流れていたカネボウの CM に出ていた松原千明。

そんなこの曲のサウンドは、基本的にアナログで作られています。音のテイストは「ニューミュージック+歌謡曲」という感じでした。

次に C-C-B『Romanticが止まらない』。この項では、作曲を担当した筒美京平に、船山基紀がことごとく翻弄される、コントのような経緯を書いています。以下、川瀬泰雄他『ニッポンの編曲家』(DU BOOKS)からの引用。

――(例のイントロについて)物議を醸したんですよ、あれ。スタジオが凍りついたという。京平さんと渡辺忠孝さん(鈴木註:ディレクター。筒美の実弟)がレコーディングの現場に来ていて、プレイバックの時に、イントロのフレーズが気に入らなかったみたいで、「やっぱりこういう曲は船山くんじゃないな」ってうしろで言ってるのが丸聞こえなの(笑)。打ち込みのサウンドで京平さんとしてはかっこいい洋楽みたいなサウンドを期待していたところに。♪ テテテ・テテ・レッテレ・テーレテーっていうあのフレーズが期待はずれだったみたいで(笑)

しかし結局、C-C-B の強い推しもあり、あの「♪ テテテ・テテ・レッテレ・テーレテー」の個性的なイントロが採用され、そしてそのイントロのパワーも相まって、大ヒットするという、コントしては最高のオチが付くのですが。

この曲は、『唇よ、熱く君を語れ』とはまるで違う、デジタルでテクノなサウンド作りとなっています。図式化すれば「テクノポップ+歌謡曲」でしょうか。当時の私には、イモ欽トリオ『ハイスクールララバイ』の後継に聴こえました。

そして最後を飾るのが、船山基紀編曲作品の最高傑作の1つと言える田原俊彦『抱きしめてTONIGHT』です。あのイントロの「♪ ファー・ミー・ファミッミ・ファーミー」というホーンの響きは、一度聴いたら忘れられません。また、そのイントロのメロディに乗って「♪ シー・ラー・シラッラ・シーラー~」(♪ TELL ME 心なら)と歌われる最後のパートのエクスタシーたるや。

この『抱きしめてTONIGHT』では、重要なポイントは、アナログとデジタルが完全に融合して、1つの音のかたまりになっていることです。そしてアレンジの方向性は「ディスコ+歌謡曲」。

取りまとめると、こうなります。

■渡辺真知子『唇よ、熱く君を語れ』:アナログ/ニューミュージック+歌謡曲

■C-C-B『Romanticが止まらない』:デジタル/テクノポップ+歌謡曲

■田原俊彦『抱きしめてTONIGHT』:アナログ&デジタル/ディスコ+歌謡曲

見えてくるのは、「1980年代の船山基紀」が、アナログでの経験をベースに、デジタルと格闘し、そしてアナログとデジタルの有機的な融合に成功するさまです。そして歌謡曲を軸として、様々な流行音楽ジャンルを引き寄せ、1つの曲・1つの音に溶け込ませていく10年間だったということです。

イベント当日は、このような話も含めて、船山基紀さんに色々と聞いていきたいと思います。

ご期待下さい!

2019.05.04

Apple Music

Apple Music

Apple Music

Information

あなた