『ベストヒットUSA』40周年記念:小林克也インタビュー

『ベストヒットUSA』40周年記念第3回:『ベストヒットUSA』ゲストとの逸話

(構成・インタビュー:本田隆)

『ベストヒットUSA』には今まで錚々たる顔ぶれのゲストが出演してきました。スーパースターと克也さんの対談には、毎回心が躍りました。今回はそんなゲストとの逸話についてもたっぷり語っていただきます。

ポール・マッカートニー、ミック・ジャガー、そして永ちゃんまで!

錚々たるゲストの顔ぶれ

― 今まで克也さんは数多くのアーティストと接してきて、印象に残っている人はいますか?

- 克也

- 有名であれば有名であるほど印象に残っていると言えるし、変わったことを言ったり変わったことをしたら印象に残るというのはありますよね。

― 永ちゃんも出ましたよね。

- 克也

- 永ちゃんはTVに出ない人間だから、永ちゃんが『ベストヒットUSA』なら出てもいいよ、という声を漏れ聞いたプロデューサーが「電話しよう!絶対出てくれるから」って。それで永ちゃんも張り切って出てくれて帰ろうとしないんですよね(笑)。なかなか帰らずに、ずーっとしゃべっている。45分もしゃべってくれて。

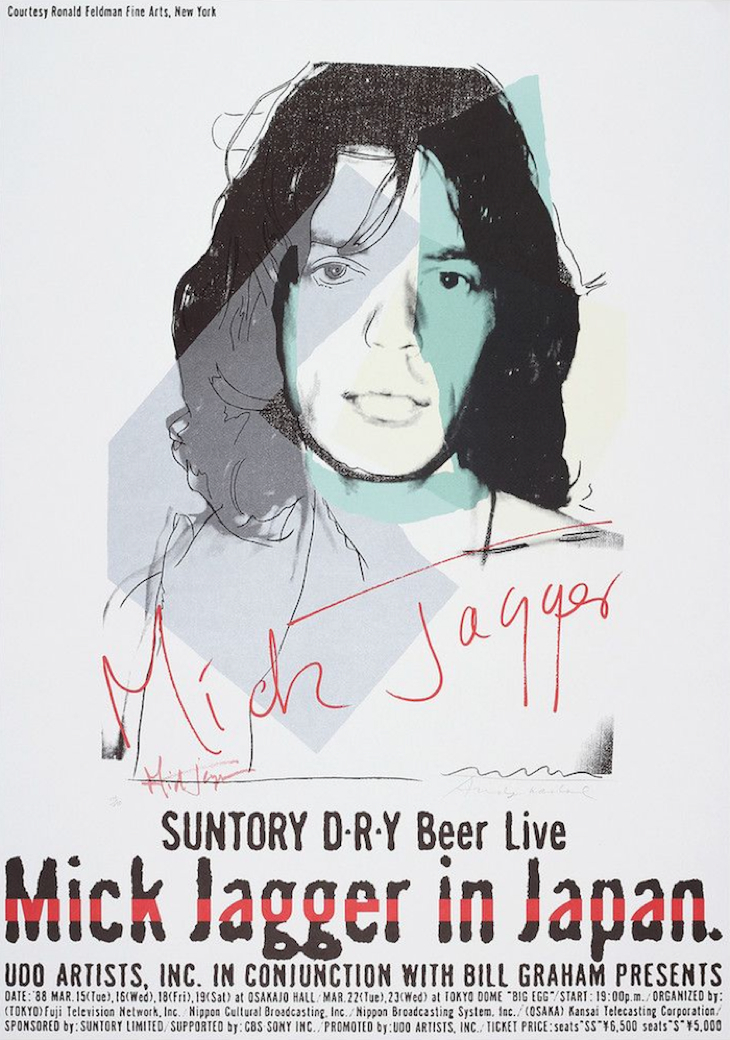

― 矢沢さんにしてみれば関心があって出たかったんだと思います。僕もずっと見ていて、クラッシュのポール・シムノンやフィッシュ・ボーンの時が印象的でした。ミック・ジャガーとかはどうでした?

- 克也

- ミック・ジャガーはビジネスライクですよ。インタビューは良い質問と適度に褒めて、ちょっと突っ込んであげないとダメだし、それから自慢させてあげないと。

― すると、相手の気持ちを考えて、今こういう質問を求めているんだろうな… というのをお考えになってインタビューされているのですね。

- 克也

- そうですね。それはそうなんですが、英語になると思ったようにいかなかったりするんです。ポール・マッカートニーのインタビューが実現したのは、彼が成田で捕まったという経緯もあったと思います。それでイギリスに帰国して、ニューアルバムが出る時に番組を観た時、ポールは今我々がインタビューを申し込んだら絶対出来ると思ったんですね。それで東芝(東芝EMI)に問い合わせてもらったら「ロンドンに来たらいつでも会ってやる」みたいな返事がきて、それなら行くか! って行ったんですよ。だから、相手が求めているというのは絶対ありますよね。

― 相手側から求められる番組という印象が番組開始の早い時期からそういう位置を築いたというのがありましたよね。

また、自分が持っていたイメージとかけ離れたアーティストはいましたか? 先ほどのミック・ジャガーのような。

- 克也

- ミック・ジャガーについては、評判で聞いていました。自分が自分のマネージャーのようでしたね。

そういえば、ローリング・ストーンズは、若いマネージャーでプロデュースを担当することになる人間が、コンサートでわざとステージに登場する時間を遅らせていたんですよね。1時間以上遅らせるんです。そうすると客が暴れるじゃないですか。そんな時に出るのが一番効果的だと。それはミック・ジャガーじゃなくて、そのマネージャーが仕組んでいたと。でも、わざと遅れるって難しいですよね。

インタビューしたアーティストには説明上手なアーティストと説明下手がいる。だからこちらか聞き上手であることは大切です。

― 自分を売り込むセールスマン的なアーティストもいれば、そういうところには関心のない朴訥なアーティストもいるということですね。

ジェームス・ブラウンは、ミック・ジャガータイプでしたか?

- 克也

- ジェームス・ブラウンはね、お前たちと話をしてもしょうがないから… っていうのがあって(笑)。質問に対しても「俺は20も30もヒット曲があるんだ」とか言ったり(笑)。

ジェームス・ブラウンの音楽はメッセージとか、あまり考えてないですよね。ゲームを作るように面白ければいいんだというものがありますね。感じてもらえればいいんだ。みたいなものがあったりするんで、語ると言っても音楽は語らないと思うんですよね。

産業ロックからヒップホップ、そして90年代のグランジ。そ

こに見えた80年代の音楽の変化とは

― 『ベストヒットUSA』は地上波で1989年に終了。80年代を駆け抜けた番組だったと思うのですが、番組のVJという立場から80年代の音楽って、どのような変化があったと思いましたか?

- 克也

- アメリカでは70年代にレコードが何百万枚も売れるようになって、レコード会社に外から資本が入ってくるんですよね。それで大きくなっていく。80年代はその流れで最高に盛り上がった時代でした。70年代の終わりのウォークマンだとかビデオデッキなんかのハードが登場しました。経済的にアメリカは80年代の初めは不景気だったりするんですが、その後景気よくなってきて、日本ではもちろんバブルに向かっていく。そういうイケイケの時代でしたよね。

アーティストサイドも売れるっていうことで勢いづいて、音楽は商売になるというのがあった。

例えば50年代にはロックンロールが初めてティーンエイジャーのための音楽になりました。それまでティーンエイジャーってないがしろにされてたわけでしょ。それが、大人のためだった音楽が彼らのものになった。そして、80年代は “産業ロック” なんて言われるようになった。ジャーニーだとか、ボン・ジョヴィだとかですよね。それでスタジアムでやれるようになっていく。それでロックはそんな小さなところでやるもんじゃないよみたいになった。マスで売るものだよ… って考えになった。そういうのが浸透したのが80年代でしたね。

80年代は街を歩いているとロックアーティストって分かったものだけど、90年代に入るとグランジに代表されるように、グランジは“ボロ”って意味ですから、街を歩いていてもロックアーティストって分からないようになりましたよね。

― ニルヴァーナが登場して、グランジは音楽シーンにおいて大きな転換期でしたか?

- 克也

- 大きな変わり目というか、90年代にパンクが蘇った感じですよね。たとえばヴァン・ヘイレンは男と女のことしか歌ってないんですよね。でもクラッシュだとかセックス・ピストルズは、それだけじゃなかった。グランジの心はパンクだったんですよ。でも、パンクっていう70年代と同じものではないんですよね。

― 時代に合った形で反体制的なことが出来たということですよね。

- 克也

- 90年代のロックは完璧にそういう風になりました。それからヒップホップというのも70年代の終わりからラップだとかスクラッチだとか新しい価値観が出てきて、音楽もサンプリングすればいいとか、そういう感じなってきて、のんびりとした音楽シーンで、警官殺しだとかをテーマにしたものが出てきましたよね。ギャングスタ・ラップですね。

僕は良く言うんですが「ロックは裏街から出るようになった」って。ストリートから出るようになった。それがヒップホップですね。あと、自宅から出てくるようになった。宅録が広がったのも90年代ですね。誰もが音楽を出来るようになった。だから80年代とは全く違った顔をしてますよね。

― 僕もそう思います。さっきも克也さんがおっしゃったように、80年代は華やかで、どんどんどんどん売っていこう! みたいな時期が長くあって、80年代半ばぐらいにRUN-D.M.C.とか出てきて、あのぐらいが変わり目だったと思うのですが…

- 克也

- あれは、遊びの感覚じゃないですか。作る側もハードロックが形を変えたみたいに。DEF JAMレーベルでデビュー時のビースティ・ボーイズとプロデューサーが同じですよね。それで、(RUN-D.M.C.が「WALK THIS WAY」でコラボレートした)バックトラックを探していて、ハードロックを使おうということから始まっていますよね。そこでエアロスミスと結びついた。ヒップホップの精神… ヒップホップって借り物が平気で出来るわけです。メロディでもリズムでも借り物が出来る。そういう逞しさがあったんです。

― なるほど! 逞しさですね。それで新しく生まれ変わることが出来るという。

- 克也

- 簡単に言うとね、自宅でやろうとして、リズムトラックが出来上がっていた場合、それに乗るんだったら、ベートーベンでも何でもいい。ヒップホップにはそういうところがありますよね。

― 新しい時代は結構簡単に作れるんだぜ!という気概がありましたよね。70年代のパンクの精神と近いところがありますよね。

- 克也

- ありますね。

<次回予告:

第4回>

現在のアメリカンチャートから、サブスクリプション時代の音楽の在り方まで、長きにわたりVJを務めてきた克也さんならではの鋭い考察が!お楽しみに!