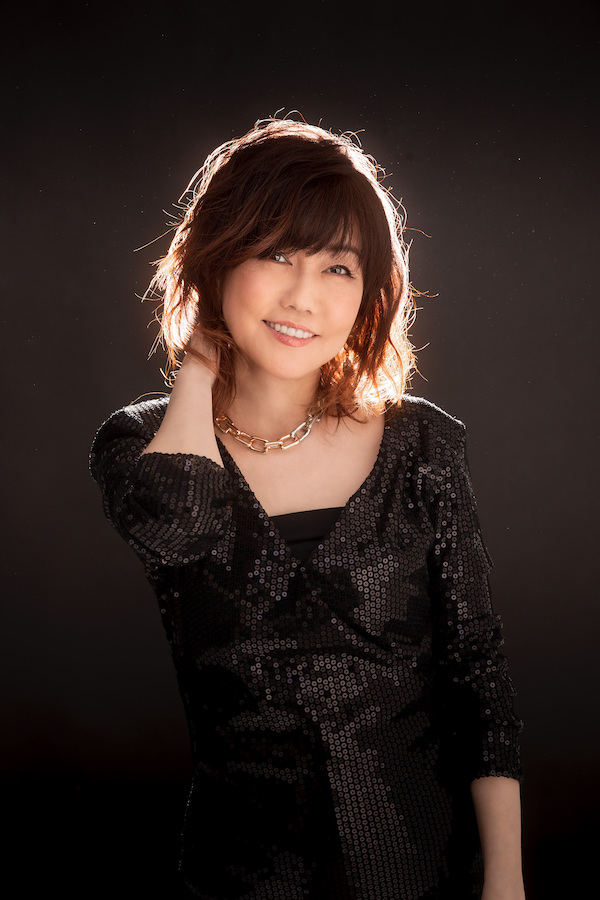

松本伊代 インタビュー

第2回 アイドル全盛期を駆け抜けた

1980年代を振り返る

デビュー40周年アルバム『トレジャー・ヴォイス[40th Anniversary Song Book] Dedicated to Kyohei Tsutsumi』を12月22日にリリースした松本伊代は中学3年の時にスカウトされ、1981年4月『たのきん全力投球!』(TBS系)で田原俊彦の妹役として芸能界入りを果たす。以後、大塚食品やロッテのCM出演を経て、同年10月21日に「センチメンタル・ジャーニー」で歌手デビュー。オリコンで9位、『ザ・ベストテン』(TBS系)で6位まで上昇するヒットを記録し、一躍トップアイドルとなった。3回にわたるロングインタビューの第2回では、“花の82年組” の代表的存在として活躍した80年代の活動を振り返ってもらった。

→第1回 筒美京平が愛した“トレジャー・ヴォイス“とは?

―― 伊代さんは芸能事務所・ボンドにスカウトされてすぐに『たのきん全力投球!』のオーディションに合格。その後も大手企業のCMに次々と起用されるなど、歌手デビューする前から注目される存在でした。

- 松本

- 自分でも驚くほどのスピードで物事が決まっていった感じでした。1981年の春に堀越高校に転校したんですけれども、その頃から歌やダンスのレッスンが始まって。歌は笠井幹男先生に、ダンスは一の宮はじめ先生に習いました。デビュー曲の「センチメンタル・ジャーニー」から「TVの国からキラキラ」(1982年)までは一の宮先生の振り付けでしたね。

―― 今では日本のスタンダードポップスとなった「センチメンタル・ジャーニー」ですが、発売当時は歌い手の名前を織り込んだ初めての歌謡曲として大きな話題となりました。初めて曲を渡された時はどう思われましたか。

- 松本

- 最初に湯川(れい子)先生にお会いして、直筆の歌詞をいただいたんですが、「これが私のために書かれた詞なんだ!」って感激すると同時に驚きました。「自分の名前が入っている!」って。それまで自分のことを名前で呼んだことがなかったですから「伊代はまだ16だから」というフレーズが照れくさかったし、ちゃんと歌えるだろうかと不安にもなりました。その後すぐに(筒美)京平先生のところへ行って、グランドピアノが置いてある部屋でレッスンを受けたんですけど、メロディに乗せて歌ったら、恥ずかしさはすぐに消えて。詞とメロディがぴったりとはまっていたので、すんなり歌えたのでしょうね。そのことにも驚きました。

―― 湯川先生の証言によると、「センチメンタル・ジャーニー」はスケッチのつもりで書いた詞に筒美先生が完璧な曲をつけられたとか。

- 松本

- 私の中では京平先生のところへ譜面を持って行った記憶がないんです。当時は事前に歌メロを覚えてからレッスンを受けていましたし、その時は必ずメロ譜を見ながら歌っていたんですが、「センチメンタル・ジャーニー」に関してはその記憶がなくて。先生がピアノで弾いたメロディに合わせて、湯川先生の歌詞を見ながら歌ったような気がするんですよね。

―― 筒美先生のもとには別ルートで歌詞が渡っていて、すでに作曲されていた可能性もありますし、もしかするとその場でメロディを作られたかもしれないわけですね。

- 松本

- 実際どうだったかは分かりませんけど、初めてのレッスンがそういう状況だったことは確かです。

―― その後、たくさんの楽曲を歌うことになりますが、新曲はどなたかが歌った仮歌のテープを聴いて覚えることが多かったのでしょうか。

- 松本

- そうですね。初期の仮歌はほとんどがディレクターの飯田(久彦)さんでした。だから「センチメンタル・ジャーニー」の「読み捨て~ら~れる~ん」や「16だ~から~ん」、「センチメンタル・ジャ~ア~ニ~」という節回しや、鼻にかけた歌い方はすべて飯田さんの真似なんです(笑)。

―― 飯田さんは1960年代にロカビリー歌手として活躍された方ですから、「センチメンタル・ジャーニー」のようなアメリカンポップス調の歌はお手の物だったでしょうね。その指導の賜物か、デビュー曲は各チャートでトップ10入りするヒットとなりました。

- 松本

- デビューするかなり前から全国の販売店や営業所にご挨拶に行って、キャンペーンもたくさんやっていましたから、トップ10入りした時はそれが報われたという喜びがありましたね。「京平先生と湯川先生の曲で売れなかったら次はないだろうな」とも思っていたので、2作目の「ラブ・ミー・テンダー」(1982年)を出せた時はホッとしました。

―― 「センチメンタル・ジャーニー」「ラブ・ミー・テンダー」と、オールディーズ風のポップスで連続ヒットを記録した伊代さんですが、サードシングルは一転、ノベルティソング的な「TVの国からキラキラ」(1982年)をリリース。作詞にはコピーライターの糸井重里さんが起用されました。

- 松本

- スタッフの皆さんは「同じことをしていても」と考えたのかもしれないですね。それまでと違って全部がキャッチコピーみたいな詞で最初はビックリしましたけど、糸井さんの詞を歌えることが嬉しくて「これも素敵な世界だな」と。宇宙的な衣裳は当時出演していた『ピンキーパンチ(大逆転)』(TBS系)の流れのようにも思えますけど、あれは間違いなく(所属事務所・ボンドの)高杉社長のお遊びです(笑)。この曲の時だけ、キャプテンが4人になりましたが、増えた2人は振り付けの一の宮先生のお弟子さんでした。

―― 糸井さんはその次のシングル「オトナじゃないの」(1982年)の作詞も担当。伊代さんはその後、康珍化(作詞)・亀井登志夫(作曲)コンビの「抱きしめたい」(1982年)、「チャイニーズ・キッス」(1983年)… と様々なタイプの曲をリリースしていきます。

- 松本

- 少しずつ角度が変わっていきましたが、品がよくてセンスのいい曲ばかりを歌わせていただいたと感謝しています。転機ですか? 自分の中では(尾崎)亜美さんが提供してくださった「時に愛は」(1983年)ですね。シングル初の本格的なバラードで、なかなか上手く歌えなかったことも含めて思い出深い作品なので。

―― 伊代さんは1982年11月、史上最年少(当時)の17歳で日本武道館のコンサートを開催しています。デビューから僅か1年後の快挙でした。

- 松本

- あのコンサートは「全国の大学の学園祭を回って、その締めくくりを武道館でやろう」という社長のコンセプトに基づくものでしたが、17歳で得難い経験をさせてもらったと思っています。コンサートといえば、初めての全国ツアーが1982年の3月からだったんですけど、その時点ではシングル2枚とアルバム1枚しか出していませんでしたから、今思うとかなりの無茶ぶり(笑)。武道館ではビートルズのナンバーとか、洋楽もたくさん歌いましたし、ずいぶん背伸びしていたんだなぁと思いますね。

―― コンサートのアレンジやバンドマスターを鷺巣詩郎さんが務めるなど、松本伊代プロジェクトは精鋭揃いで、スタッフが熱意を持って伊代さんを育てようとしていたように思えます。武道館公演はその現われだったのではないでしょうか。

- 松本

- そうですよね。本当にラッキーガールで、素晴らしいレールの上を走らせていただいたと思います。

―― 1981年10月にデビューされた伊代さんですが、当時隆盛を極めた音楽祭では翌年の新人扱いでした。1982年の春には小泉今日子、三田寛子、堀ちえみ、石川秀美、早見優、中森明菜、シブがき隊など、有望な新人が続々と登場し、のちに “花の82年組” と呼ばれるようになります。半年早くデビューした伊代さんは追われる立場になりましたが、当時はその状況をどう受け止めていらっしゃいましたか。

- 松本

- 焦りはあったかなぁ。「またこんなに可愛い子がデビューするんだ」とか「すごく歌の上手い子が出てきたな」とか。その繰り返しで年末の音楽祭に向かっていった気がします。でもライバルだと思ったことはないですね。当時は楽屋が大部屋でみんな一緒でしたし、同期が集まると学校みたいな雰囲気で雑談していましたから。むしろ周りの大人たちがピリピリしていたと思います。

―― 同期で特に仲が良かった方は。

- 松本

- 当時よくお喋りしていたのは(堀)ちえみちゃん。『パリンコ学園No.1』(TBS系)でも一緒でしたし、彼女が一人暮らしを始めてからは休みの前の日に泊まりに行って、次の日、一緒に原宿に行ったこともあります。

―― 1980年代は多くのアイドルが登場して、それぞれ個性を競い合いました。伊代さんはご自身のカラーや持ち味はどこにあったと思いますか。

- 松本

- う~ん、なんだろう。あまり考えたことがないんですけど、ちょっとバラエティに走ったところでしょうか。私は志村けんさんのコントが好きで、志村さんと一緒ならなんでもやります! みたいな感じだったので、その辺から歌よりもバラエティのイメージが強くなっちゃったのかなぁと思います。

―― 個人的には伊代さんはデビューした時から垢抜けていて、ファッションセンスのいい人というイメージがあります。

- 松本

- ありがとうございます。私は4歳上に姉がいるので、その影響で年齢よりも大人っぽい格好をすることが多かったんですね。芸能界に入る前の私服は当時流行していたハマトラ系だったんですけど、デビューしたら社長が「もう少し可愛らしい格好をしろ」と。それである時から私服もスタイリストさんに指定されたフリフリの服とかに変えさせられたんです(笑)。

―― 年頃の女子が、意に沿わない服を着させられるのは苦痛だったのではないですか。

- 松本

- 確かに最初は「え~、こんな格好、嫌だなぁ」と思いましたね。そういう服を衣装で着るのはよかったんですけど、普段着としては抵抗があって。でも割とすぐに「今しか着られない服だからいいか」と思って受け入れました。そういう意味では順応性があるんです(笑)。

―― それが長い間、活躍されてきた理由の1つのような気もします。アイドルに憧れて芸能界に入られたという伊代さんですが、実際に自分がアイドルになって窮屈さを感じたことはありますか。

- 松本

- デビューする時、事務所から「2年間はお休みがないと思ってください」と言われたので、その間はひたすらレールの上を走り続けた気がします。学校への送り迎えがつくようになった時も、最初はそれが嬉しかったんですね。でも贅沢なことに次第にそれが嫌になってきて「もう送迎は結構です」とか厄介なことを言い始めて。

―― 伊代の反抗期、という感じでしょうか。

- 松本

- そうですね(笑)。2年経って短大に進学してからは「お休みがほしい」「もっと自由が欲しい」と言って、マネージャーさんを困らせたこともありました。ちえみちゃんと遊び始めたのはその時期ですね。

―― 1986年に短大を卒業された伊代さんは、その頃から楽曲制作にも関わり始めて、次のステージへ進んだ印象がありました。シングルでは「信じかたを教えて」(1986年)からの “恋愛三部作” で新境地を開拓、同性のファンも増えていきます。

- 松本

- 脱アイドルを図った時期ですね。私にとっては「時に愛は」に続く転機です。当時は竹内まりやさんのような世界を目指していて、作詞家の川村真澄さん、戸沢暢美さん、竹花いち子さんたちといろんな話をしながら曲づくりをするようになりました。本当は自分で詞や曲を書ければよかったんでしょうけど、ディレクターさんに却下されまして(笑)、自分の想いを作詞家の先生にお伝えしたんですよね。

―― その時期に制作されたアルバム『天使のバカ』(1986年)と『風のように』(1987年)は今も音楽ファンの間で高い評価を受けています。

- 松本

- 私にとってもお気に入りの曲がたくさん収録されていて思い入れのあるアルバムです。恋愛三部作を作曲してくださった林哲司さんの作品は素敵な曲ばかりなので、機会があればカバーも含めて歌わせていただきたいなと思っています。そのためにはまず『トレジャー・ヴォイス』を多くの方に聴いていただいて、次に繋がるようにしたいですね。

―― 令和版の恋愛三部作、期待しています!

(取材・構成/濱口英樹)

最終回 アイドル全盛期を駆け抜けた1980年代を振り返る 12/26(日)掲載予定